海冰柱模式厚度模拟及参数估计

本文是一篇决策模拟论文,本文主要关注不同积雪再分布和融池参数化方案对海冰厚度模拟的影响。模拟使用了两种融池方案(TOPO和LVL)和三种积雪再分布设置(无积雪再分布、bulk和snwITDrdg方案)。

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

海冰是北极气候系统重要的组成部分,北极地区大气、海冰、海洋状态的变化,会对全球的大气和海洋环流产生影响。北极地区被冰雪覆盖,能反射大部分太阳辐射,同时海冰和积雪良好的隔热作用,使得北极地区能保持低温状态。随着海冰融化,形成的融水反照率较低,使得海冰吸收更多的入射太阳辐射,进一步加剧了海冰的减少,这一过程被称为“冰-反照率正反馈”。在全球变暖的背景下,北极的增暖速度要快于全球其他地方,这称为“北极放大”现象(Sweeney et al., 2023),冰-反照率正反馈在北极放大现象中起着重要作用。北极地区的变暖引起了北极海冰的明显减少(Meier, 2017),海冰的减少引起了国际科学界及社会界的广泛关注。2021年开展的政府间气候变化专门委员会第六次报告(The Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC AR6)评估了近年来包括北极海冰在内的冰冻圈的变化(IPCC, 2021),报告指出,近十年来,北极的冰冻圈正在加速萎缩,2011—2020年北极平均海冰范围达到了自1850年以来的最低水平。

海冰范围是反映北极海冰状态的一个重要指标。根据被动微波遥感测量的1979-2021年海冰范围数据,9月北极海冰大约每10年减少12.7% (Meier and Stroeve, 2022)。2012年9月是有卫星观测记录以来北极海冰范围最低的一个月(Parkinson and Comiso, 2013)。海冰厚度同样是一个评估北极海冰变化情况的重要指标,结合海冰面积,还可用于研究海冰体积的变化。欧空局(European Space Agency, ESA)的CryoSat-2卫星搭载的雷达高度计和美国航空航天局(National Aeronautics and Space Administration, NASA)的ICESat-2 (Ice Cloud and land Elevation Satellite)卫星搭载的激光高度计可以测量海冰厚度,Meier and Stroeve(2022)分析了卫星高度计测量的海冰厚度数据,指出虽然海冰厚度的测量时间较短并且有较大的误差,但海冰厚度在近10年变薄的趋势非常明显。

....................

1.2 国内外研究进展

1.2.1 现场观测

现场观测是研究海冰的重要途径,现场观测可以通过多种方式得到精度较高的海冰厚度数据(Li et al., 2024; Webster et al., 2022)。海冰厚度可以通过在冰面上钻孔得到,或者通过潜艇声呐测量得到,还可以通过海冰内部的温度廓线反演得到(Plante et al., 2024)。现场观测的数据经过交叉验证和质量控制,确保资料的精确性和完整性。这些资料可以作为验证模式结果的可靠参考数据,对理解海冰变化过程中的物理机制有重要帮助。在MOSAiC现场观测试验之前已经有较多的现场观测项目。1893-1896年,挪威Nansen(1897)开展的“Fram号”项目对北极地区进行了开创性的长期漂流观测,为北极海冰的研究做出了巨大贡献。在国际地球物理年(International Geophysical Year, 1957-1958)期间,Ice Station Alpha在波弗特海进行了海冰热量和质量平衡的测量,观测增进了对北极海冰质量平衡和辐射平衡的理解(Untersteiner, 1961)。1997-1998年在波弗特海和楚科奇海域开展了为期一年的北冰洋表面热量收支观测计划(Surface Heat Budget of the Arctic Ocean, SHEBA),在SHEBA期间研究人员观测了北冰洋一年中海洋-海冰-大气之间的热传导过程,观测数据对气候模式中的海冰反照率和热量收支过程模拟的改进起了重要帮助(Perovich et al., 1999),通过这些观测数据确定的积雪、海冰和融池的固有光学特性仍然在当前版本的Icepack中使用。2015年1-6月,挪威的“兰斯”号科考船开展了挪威新生冰观测项目(Norwegian Young Ice expedition, N-ICE2015, Granskog et al., 2018),该项目注重研究北冰洋海冰从多年冰向一年冰过渡的过程以及大气-海冰-海洋-生态系统之间的相互作用。2019年10月至2020年9月开展了MOSAiC现场观测试验,注重于增进对北极大气、海洋、海冰间复杂相互作用和反馈机制的理解,观测期间的状况代表了在气候变化背景下呈现的“新北极”形势(“New Arctic”, Rinke et al., 2021)。

......................

第二章 数据与方法

2.1 Icepack模

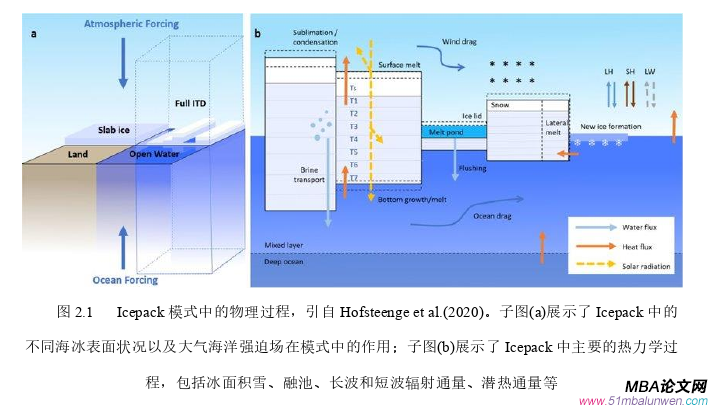

Icepack是海冰模式CICE的一维柱状子模块。CICE以海冰厚度分布函数(Ice Thickness Distribution, ITD, Thorndike et al., 1975)为核心,将海冰按照厚度分为5类,模拟热力学过程引起的海冰增长和融化和动力学过程引起的海冰水平运输和形变,还考虑了次网格尺度上的成脊(Ridging)等机械过程(Rothrock, 1975)。CICE中海冰动力学部分使用海冰流变学模型模拟海冰的速度场(Turner et al., 2013),包括弹-粘-塑性流变学(Elastic-Viscous-Plastic, EVP, Hunke and Dukowicz, 1997)、各向异性弹-塑性流变学(Elastic-Anisotropy-Plastic, EAP, Hunke and Dukowicz, 2002)模型,热力学部分使用一维柱模式Icepack,Icepack通过计算海冰能量收支得到海冰或积雪的增长或消融速率。Icepack可以作为单独的模块来运行,用于模拟固定单点处的海冰热力学过程。Icepack使用的模式设置与CICE大多数相同,采用相同的热力学方案和融池方案,并使用Delta-Eddington作为反照率参数化方案。

图2.1展示了Icepack模式中引起海冰状态变化的重要物理过程,在Icepack中大气强迫场从海冰表面对其产生影响,海洋强迫场从海冰底部对其产生影响。Icepack将海冰表面分为开放水域(open water)、陆地、平整冰(slab ice,网格内的海冰厚度相同且没有积雪)、完整ITD (Full ITD)。为了关注完整物理过程对海冰模拟的影响,本研究仅关注完整ITD的情况。Icepack中的大气强迫场主要影响海冰表面的能量收支,海洋强迫场主要影响海冰底部的能量收支,通过海冰的能量收支计算海冰的消融和生长。冰面上积雪会影响海冰的质量平衡和能量平衡,积雪的增加来自降雪,积雪减少由融化、升华或积雪再分布过程引起。风力引起的积雪再分布过程会使得冰面上的积雪发生位移或压实,从而影响海冰的质量平衡和能量平衡。

决策模拟论文怎么写

.......................................

2.2 MOSAiC现场观测试验

MOSAiC现场观测试验从2019年10月开始至2020年9月结束,在试验过程中将“极星”号破冰船(Polarstern icebreaker)冰冻在北冰洋,随着海冰漂流穿越北极中部,在为期一年的观测中收集了大量的北极大气、海冰、海洋、生态和生物地球化学等数据,弥补了北极中心附近观测资料较少的情况。

在“Polarstern”观测船漂流过程中,周围还部署了一系列中心观测站(CO, Central Observatory),用于测量海冰、积雪、海洋和大气的数据,在CO外围部署了浮标阵列观测网(Distributed Network, DN, Bliss et al., 2023)。MOSAiC试验共可以分为5个阶段(Leg 1-Leg 5, Nicolaus et al., 2022),其中包含三段载人漂流(Drift 1-Drift 3)。MOSAiC试验于2019年10月从拉普萜夫海北部开始,随着海冰漂流穿越北极中部。在第一阶段漂流(Leg 1)开始时研究人员在观测船附近的浮冰上部署了第一个中心观测站CO1,CO1在冬季第二和第三阶段期间(Leg 2-Leg 3)随着观测船一起移动。“Polarstern”在2020年5月16日离开CO1,结束第一段载人漂流(Drift 1),完成人员交换和物资补给,2020年6月19日回到CO1所在的浮冰,开始第二段载人漂流(Drift 2, Leg 4),并部署了第二个中心观测站CO2。在夏季第四阶段漂流(Leg 4),“Polarstern”观测船与新的中心观测站CO2一起漂流。2020年7月31日,“Polarstern”观测船到达弗拉姆海峡,CO2所在的浮冰破碎,第二段载人漂流结束。2020年8月21日转到北极点附近的高纬度地区开始第三段载人漂流(Drift 3, Leg 5),并建立了一个新的中心观测站CO3,并在周围布放了DN2。2020年9月20日,“Polarstern”观测船离开浮冰返回德国不来梅港,MOSAiC试验的第三段载人漂流结束,漂流期间部署的浮标继续收集数据至2021年初。

........................

第三章 MOSAiC试验期间海冰厚度模拟及诊断分析 ........................ 31

3.1 数值试验设置 .................... 31

3.2 厚度模拟比较 ..................... 32

第四章 基于伴随模式的敏感性分析及参数估计 ................... 45

4.1 Delta-Eddington方案的伴随模式 ................................ 45

4.1.1 伴随模式输入输出 ......................... 45

4.1.2 正确性验证 ................................. 46

第五章 结论与展望 .......................... 60

5.1 结论 ........................................ 60

5.2 创新点 ............................... 61

第四章 基于伴随模式的敏感性分析及参数估计

4.1 Delta-Eddington方案的伴随模式

本文研发了Delta-Eddington方案的伴随模式,使用伴随模式计算参数的敏感性,并对参数进行优化估计,提高模式模拟反照率和海冰厚度的准确性。由于在Delta-Eddington方案中海冰厚度不是直接的输出变量,而是由网格内的海冰体积和海冰覆盖率计算得到,使用海冰厚度作为因变量生成伴随模式将产生多个梯度值,且物理含义也不是很明确。因此本研究使用Delta-Eddington方案中的冰面反照率作为伴随模式的因变量,五个参数作为自变量生成伴随模式,通过改进反照率的模拟结果改进海冰厚度的模拟结果。

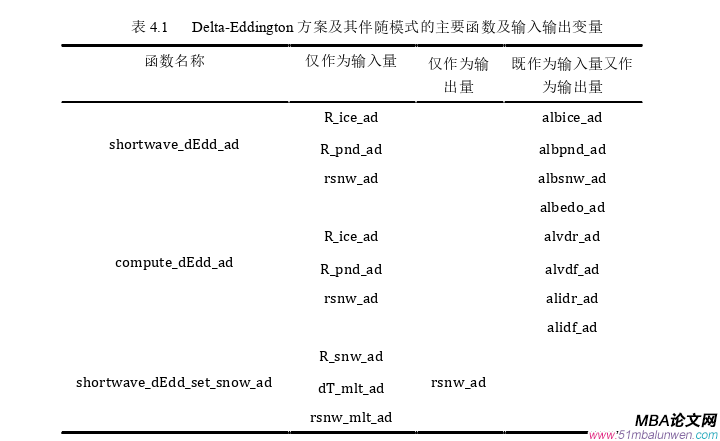

4.1.1 伴随模式输入输出

在Delta-Eddington方案中,共有5个参数调整冰面反照率,分别是裸冰反照率调整参数????????????????、融池反照率调整参数????????????????、积雪反照率调整参数????????????????、雪粒融化时的温度变化????????????????????、雪粒融化时的最大半径????????????????????????????。伴随模式涉及的函数及模块如表4.1所示,其中后缀为_ad的函数名或变量名为原始函数或变量的伴随。shortwave_dEdd是Delta-Eddington方案中计算短波辐射的主要函数,在伴随模式中shortwave_dEdd_ad为主函数,其中反照率(albedo)为因变量,????????????????、????????????????和????????????????为自变量。

决策模拟论文参考

........................

第五章 结论与展望

5.1结论

2019年10月至2020年9月开展的MOSAiC现场观测试验对北极海域大气、海冰、海洋进行了为期一年的观测,这些观测资料将为改进海冰模式中物理过程的参数化方案提供帮助。本研究使用当前气候模式常用的海冰分量模式CICE的一维柱模式Icepack再现MOSAiC期间的海冰厚度演变过程。由于MOSAiC期间的大气观测资料存在缺测,本研究利用ERA5再分析资料得到一个连续完整的大气强迫场,并用于运行海冰柱模式Icepack。模拟的时段基于MOSAiC期间海冰厚度浮标的观测时间,即2019年11月1日至2020年8月4日。试验采用热力学过程更加完善的Mushy方案,组合Icepack中三种积雪再分布设置(nosnwredist, bulk和snwITDrdg)和两种融池参数化方案(TOPO和LVL)进行海冰厚度模拟。

由于Delta-Eddington方案中的参数基于北极地区有限的观测或一些半经验的模型,参数中存在不确定性,模拟MOSAiC试验期间的反照率时需要对参数进行调整。本研究使用自动微分工具TAF研发了Delta-Eddington方案的伴随模式,利用伴随模式比较了反照率对不同参数的敏感性。基于伴随模式得到的梯度信息,结合L-BFGS极小化算法,使用反照率作为代价函数,对Delta-Eddington短波辐射方案中和反照率相关的参数进行优化估计。

参考文献(略)