资质过剩感对员工时间侵占行为的影响机制探讨

本文是一篇人力资源管理论文,本文的研究结果丰富了资质过剩感的影响结果以及时间侵占行为的影响因素的相关研究,本文从个体资源的角度出发,深入研究了资质过剩感对于员工时间侵占行为的影响,研究结果表明,资质过剩感确实会增加员工的时间侵占行为,这一发现为我们理解员工行为提供了新的视角。

第1章绪论

1.1研究背景和意义

1.1.1研究背景

时间是组织的一种关键财富,代表着员工为组织生产工作所付出时间的总和。这一宝贵而有限的资源对组织而言至关重要,且不可再生[1]。在激烈的市场竞争的时代,时间就是金钱,为了提高组织绩效并促进可持续发展,公司会采取各种措施来确保员工在有限时间内创造更多价值,但是在现实中,诸如“上班摸鱼”、“带薪拉屎”这种时间侵占行为在组织中非常普遍。根据美国薪酬网(Salary.com)的调查数据显示,员工承认在工作中浪费时间的现象普遍存在。Ketchen等(2008)将时间侵占行为定义为员工在本该工作的时间范围内自作主张做了一些不属于工作内容的行为[2]。虽然员工侵占组织时间的行为大大影响了组织时间资源的利用效率,对组织的整体运作和绩效产生负面影响。然而,这种行为的隐蔽性和复杂性使得企业组织在大多数情况下难以直接察觉到其所带来的破坏,也难以准确衡量所造成的损失。相较于其他反生产行为和职场偏差行为,时间侵占的隐蔽性更强,消极影响更加间接和潜在。因此,长期以来组织未能充分重视这种行为[3]。但是,互联网技术的急速发展极大地改变了人们的生活和工作方式,同时也催生了各种新的行为模式,其中就包括时间侵占行为,这种行为的可能性因为互联网技术的普及和便捷性而大大增加,其表现形式也愈发多样,给组织带来的困扰也日益显著。在这一背景下,员工时间侵占行为逐渐引起了管理学者的广泛关注,明确员工时间侵占行为产生的原因,探讨有效管理员工时间侵占行为的措施越来越成为组织行为学领域共同关注的话题。

.........................

1.2研究内容与研究方法

1.2.1研究内容

本文基于资源保存理论,针对资质过剩感作用于员工时间侵占行为的作用机理进行了深入的研究与探讨。

本文的研究内容主要涵盖以下三个方面:(1)验证了员工的资质过剩感对时间侵占行为的显著正向影响;(2)深入探究了工作疏离感在员工资质过剩感和时间侵占行为关系中的中介作用;(3)检验了未来工作自我清晰度在资质过剩感影响工作疏离感过程中的调节效应。本研究通过深入剖析资质过剩感对员工时间侵占行为的影响机制,揭示了工作疏离感的中介作用和未来工作自我清晰度的调节效应,为理论研究和实践应用提供了有益的启示。

1.2.2研究方法

(1)文献分析法。通过线上学术平台与线下图书资源收集梳理相关文献,了解相关概念,形成理论框架。

(2)问卷调查法。本研究对相关变量采用量表测量,对问卷的结果进行评价,从而为实证分析资质过剩感对员工时间侵占行为的影响机制提供数据支持。

(3)统计分析法。利用统计分析工具分析变量之间的相关关系,通过建立回归模型,可以量化这些因素对时间侵占行为的影响程度,从而揭示其内在的作用机制。

..................

第2章文献综述

2.1资质过剩感

2.1.1资质过剩感的概念

个体对于自身的教育水平、知识、技能等资质超出工作岗位的要求的感知被定义为资质过剩感[9],它是资质过剩的主观维度。资质过剩是由不充分雇佣概念发展而来,代表了不充分雇佣的一种类型。不充分雇佣分为客观不充分雇佣和主管不充分雇佣,与之对应,资质过剩也包括客观资质过剩和主观资质过剩。客观资质过剩主要是将个体的资质与工作的客观需要进行比较。在这个过程中,个体的资质和工作要求都不是由个体自身来评估的,而是由第三方或者通过量表测量的结果来确定[10]。主观资质过剩也被称为资质过剩感,是个体基于自身感受对自身资质与工作需求之间匹配度的主观评价,与客观情况并不一定相符。资质过剩感出现的原因可能是客观上资质过剩,也可能是受到个体差异因素(例如自恋型人格)的影响[11]。

2.1.2资质过剩感的维度与测量

资质过剩感的测量主要依赖已建立的量表设计问卷,并通过问卷调查进行测量。最初的资质过剩感量表通过知觉不匹配和知觉无成长两个维度,全面而深入地揭示了资质过剩感的内涵。知觉不匹配主要描述了个体在感知自身能力与工作要求之间所存在的不一致性,而知觉无成长则侧重于个体在工作中感受到的缺乏成长和发展的机会。Johnson等(1996)在原有研究基础上对资质过剩感量表进行了修订,修订后的量表在知觉不匹配维度上仍采用4个条目进行测量,确保了测量的准确性和有效性;而在知觉无成长维度上,则增加了条目数量至6个,更全面地覆盖了员工在工作中感受到的缺乏成长和发展的各个方面[12]。此后,Maynard等(2006)开发出9题项整体统合量表(SPOQ),该问卷共包括三个维度:知觉教育过剩、知觉经验过剩和知觉KSAs(知识、技能和才干)过剩,此量表被广泛应用[13]。

........................

2.2工作疏离感

2.2.1工作疏离感的概念

工作疏离感(work alienation)是指员工在组织中,对自己的工作产生的情感上的分离和疏远感。目前学界有对工作疏离感有两种概念界定。

第一种是通过描述工作疏离感的实质来界定工作疏离感。根据Ashforth(1989)的定义,实质上是员工与其所从事的工作以及所在的工作场所之间产生的一种脱离感[46];Kanungo(1990)强调工作疏离感与组织员工对工作期望的落差相关,进而引发的一种孤独感以及受困于工作的心理状态[47];此外,Mendoz和Lara(2007)的定义则进一步强调了工作疏离感与员工个人需求、理想、信念和价值观之间的关系[48],这种定义更侧重于员工个人的主观感受和价值判断,体现了工作疏离感与员工个体特性和需求之间的紧密联系。

第二种则是从行为表现的角度出发,工作疏离感被定义为员工在工作中展现出的一种消极态度和行为模式。这种疏离感体现在员工减少工作投入,对待工作缺乏热情和积极性,甚至将工作仅仅视为一种获取报酬的工具,而非实现个人价值或职业发展的平台。Banai等(2004)对工作疏离感的定义,深入揭示了员工在工作环境中可能遭遇的心理困境。他们明确指出,当工作无法满足员工的内在需求或低于其预期时,员工会产生一种与工作相分离的心理状态,即工作疏离感[49]。同样的,孙秀明和孙遇春(2015)对工作疏离感的探讨和定义为我们提供了全面而深入的理解,他们结合了心理描述和行为后果两种观点,明确指出工作疏离感是员工在感知到工作情境与自身期望存在显著落差时的一种心理状态和行为体现[50]。

..............................

第3章 理论与假设 .............................. 24

3.1 理论基础 ................................... 24

3.2 研究假设 ..................................... 25

第4章 研究设计 ........................ 33

4.1 样本选取和数据收集 ............................ 33

4.2 变量测量 ..................................... 34

第5章 数据分析与假设检验 ....................... 36

5.1 信度和效度分析 ............................ 36

5.1.1 样本信度分析 ......................... 36

5.1.2 共同方法偏差检验和区分效度 ....................... 36

第5章数据分析与假设检验

5.1信度和效度分析

5.1.1样本信度分析

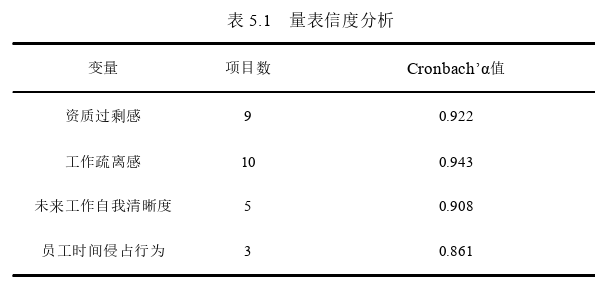

本研究利用Cronbach’α系数确保所使用的量表具有高度的准确性和可靠性。一般来说,Cronbach’α系数大于0.7时,通常认为量表具有较好的内部一致性,信度较高。本研究使用SPSS 26.0统计软件来对各变量测量量表的题项进行处理和分析,得出了相应的Cronbach’α系数。具体分析结果见表5.1。

人力资源管理论文怎么写

根据表5.1的展示,本研究所涉及的四个变量的Cronbach’α系数均超过了0.8的阈值。这一结果明确显示,本研究所选用的各变量量表内部一致性良好,并且其信度表现良好。

..........................

第6章结论与讨论

6.1研究结果分析

6.1.1研究结论

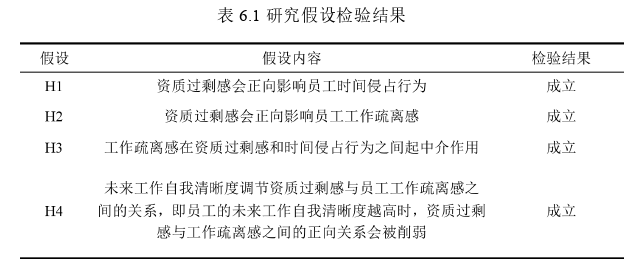

本研究聚焦于资源保存,选取不同企业的职工作为研究样本,搭建了资质过剩感、工作疏离感、未来工作自我清晰度和时间侵占行为的研究模型,通过对模型的深入分析和多种假设的检验,得到如下表6.1所示的检验结果。

人力资源管理论文参考

本课题的假设H1认为资质过剩感会与员工的时间侵占行为成正比,经过深入的研究分析,该假设得到验证。这与以往研究结论一致,均成正相关。资质过剩感是指个体感知到的自身资质超出工作要求,从事的工作单调且缺乏挑战性。在这种心理压力的作用下,员工可能会感到焦虑和沮丧,进而消耗大量的心理和认知资源。为了应对这种资源损失的感觉,他们可能会采取一些自我保护的策略。其中,占用工作时间从事与工作无关的行为就是一种常见的应对策略。这种行为可以被视为一种逃避机制,员工通过暂时远离工作压力,来缓解内心的焦虑和不安。如果这种行为成为一种习惯,员工可能会陷入一种恶性循环,即越来越依赖逃避工作来缓解压力,从而导致资源损失进一步加剧。

参考文献(略)