脱贫人口小额信贷对脱贫农户生产性支出的影响——以陕宁

本文是一篇国际金融论文,本研究以陕西、宁夏两省452户脱贫农户为样本,深入探讨了脱贫人口小额信贷对脱贫农户生产性支出的影响及其作用机制。通过理论分析、实地调研数据分析以及实证分析。

第一章引言

1.1研究背景

贫困作为全球性挑战,长期制约着发展中国家和地区的经济社会发展。世界银行2024年发布的《贫困、繁荣与地球》报告指出,全球减贫进程已近乎停滞,仍有8.5%的人口生活在极端贫困中,即每人每天生活费用不足2.15美元,贫困治理仍是国际社会的核心议题之一。2020年11月23日,贵州宣布最后9个深度贫困县退出贫困县序列,标志着全国832个贫困县全部脱贫摘帽①。这一成就不仅标志着中国脱贫攻坚战取得全面胜利,也为全球减贫提供了“中国方案”。2025年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接五年过渡期的最后一年,2025年的中央一号文件强调,要开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的总体评估,并研究制定过渡期后的帮扶政策体系。

脱贫人口小额信贷政策是过渡期帮扶政策体系的重要组成部分,肩负着重要使命,是“金融活水”的主要抓手。该政策延续了原扶贫小额信贷政策的核心框架,以“5万元以下、3年期以内、免担保免抵押、财政贴息”为基本要点,明确规定贷款资金须精准用于生产经营,重点支持建档立卡脱贫户及边缘易致贫户发展生产。根据国家金融监督管理总局发布的数据,2021至2023年间,全国累计发放脱贫人口小额信贷2778亿元,覆盖脱贫户及监测对象651万户次②,有效缓解了脱贫地区的融资约束。

......................

1.2研究目的

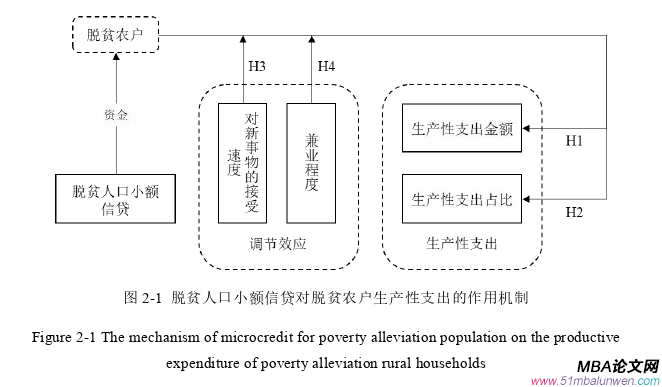

本研究的目的是分析脱贫人口小额信贷对脱贫农户生产性支出的影响,探究其调节机制及不同群体之间是否存在明显的异质性。通过文献综述,梳理脱贫人口小额信贷与生产性支出相关的现有研究,并以农村金融理论、农户行为理论、资源配置理论以及风险分散理论为理论基础,构建一个系统的研究框架,以分析脱贫人口小额信贷对脱贫农户生产性支出的影响。本研究将通过对陕西、宁夏两地脱贫农户的入户调研来收集一手数据,对调研数据进行整理与分析,深入了解当地脱贫农户的真实需求与现状。在此基础上,构建计量模型进行实证分析,通过调节效应分析探究小额信贷对生产性支出的影响机制,并通过异质性分析,揭示不同群体间的差异化影响。最终,本研究将基于实证结果,提出具有针对性的政策建议,旨在充分发挥脱贫人口小额信贷政策的效能,合理促进脱贫农户的生产性支出,巩固脱贫攻坚成果,并为过渡期后针对脱贫农户群体的帮扶政策制定提供理论支撑。

国际金融论文怎么写

........................

第二章概念界定、理论基础与研究假说

2.1概念界定

2.1.1脱贫农户

贫困标准是测量贫困人口规模和贫困程度的重要基础和工具,也是贫困退出的重要依据。发展中国家通常以“是否达到了最低生活水准”作为贫困标准,这是一种绝对贫困标准,即贫困的内涵仅限于饥饿或基本生活无法保障(陈成文和陈建平2018)。脱贫攻坚以来,中国贫困人口的识别和退出,都是以户为单位,衡量标准为“一收入两不愁三保障”。“一收入”指年人均纯收入稳定超过现行国家贫困标准,即农村居民每人每年生活水平在2300元以下(2010年不变价);“两不愁”指稳定实现不愁吃、不愁穿;“三保障”包括义务教育有保障、基本医疗有保障、住房安全有保障。贾男和王赫(2025)将脱贫农户定义为在脱贫攻坚开始前处于贫困状态,但在脱贫攻坚时期实现脱贫且之后未返贫的农户。然而,为了更精准地契合脱贫人口小额信贷政策的要求,本文借鉴李玉山等(2021)的思路,将脱贫农户明确为建档立卡脱贫农户,即曾经是建档立卡贫困户,脱贫后被纳入“全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统”中的“巩固脱贫攻坚成果子系统”进行管理的农户。

2.1.2脱贫人口小额信贷

扶贫小额信贷作为金融扶贫的重要创新举措,在解决建档立卡贫困群众融资难题、支持贫困地区产业发展以及改善乡村基层治理等方面发挥了积极作用,成为脱贫攻坚战中的品牌工作,为全面打赢脱贫攻坚战作出了重要贡献。在此基础上,脱贫人口小额信贷应运而生,它是原扶贫小额信贷的延伸与优化,专为建档立卡脱贫人口及边缘易致贫户量身定制,旨在助力其发展生产和开展经营。

......................

2.2理论基础

2.2.1农村金融理论

农村金融理论在演变的过程中,主要有农业信贷补贴理论、农村金融市场理论和不完全竞争市场理论。

(1)农业信贷补贴理论

在20世纪80年代以前,农业信贷补贴理论是农村金融领域的主导理论。该理论认为,农村贫困居民储蓄能力有限,农村地区长期面临资金短缺问题。农业生产具有周期长、自然风险高、收益不稳定等特点,难以成为以盈利为目标的商业银行的融资对象。同时,贫困农户因缺乏抵押物和信用记录,难以从正规金融机构获得贷款,容易陷入资金困境。为增加农业生产和缓解农村贫困,该理论主张从农村外部注入政策性资金,并建立非营利性专门金融机构来分配资金。其核心观点是农业融资利率应低于其他产业,以缩小农业与其他产业之间的结构性收入差距。因此,政府需通过政策干预,提供低息或贴息贷款,以支持农业生产和农村经济发展。农业信贷补贴理论的支持者认为,小额信贷可通过政府或非政府组织的补贴,降低贷款利率和还款压力,激励农户将贷款用于生产性支出,如购买农资、改进生产技术或扩大生产规模。这种政策性金融支持可有效缓解农户的资金约束,提高其生产效率和收入水平,帮助其发展农业生产。

然而,农业信贷补贴理论也存在一定的缺陷。首先,如果农民预期能够持续获得廉价资金,就会缺乏储蓄激励,导致信贷机构无法动员农民储蓄并建立自己的资金来源,农业信贷就会成为纯粹的财政压力。其次,低利率上限使农村贷款机构难以补偿贷款给更加贫困的小农户所产生的高交易成本,导致供给方信贷分配偏向大农户,低息贷款补贴可能会被集中转移到不那么贫困的农民身上,与政策的初衷相偏离。此外,政府支持的农村信贷机构通常以贷款审批的速度和贷款数额作为业绩指标,缺少有效监督借款者投资和偿债行为的动力,容易造成借款者将信贷资金用于非生产性支出或降低还款意愿的现象。最终,农业信贷补贴政策会损害金融市场的可持续发展能力,导致信贷机构活力衰退,使得该政策代价高昂但收效甚微。

..........................

第三章脱贫人口小额信贷与脱贫农户生产性支出现状分析..................23

3.1数据来源及样本地区概况........................23

3.1.1数据来源................................................23

3.1.2样本地区概况....................................................23

第四章实证设计与分析........................................30

4.1变量选取与描述性统计分析..............................30

4.1.1变量选取..............................................30

4.1.2描述性统计分析.........................31

第五章调节效应与异质性分析................................44

5.1调节效应检验..............................................44

5.1.1模型构建...............................44

5.1.2检验结果...................................44

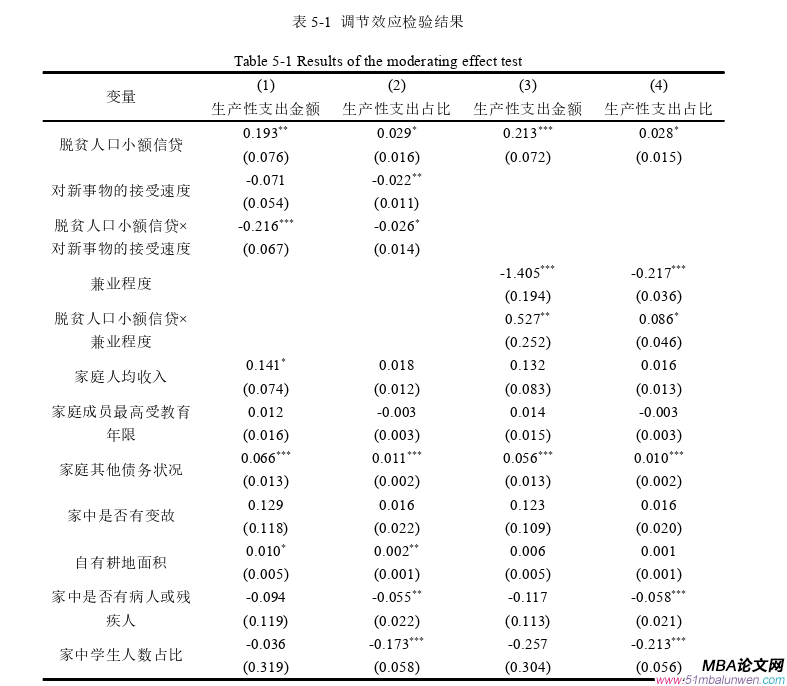

第五章调节效应与异质性分析

5.1调节效应检验

5.1.1模型构建

(1)农户对新事物的接受速度作为调节变量

为了验证假说H3,在基准模型的基础上,引入了调节变量“对新事物的接受速度”及其与核心解释变量的交互项,参考赵秋倩和夏显力(2020)的方法,为了防止交互项与核心解释变量及调节变量之间的多重共线性,本文对交互项中的变量进行了中心化处理。基于对新事物的接受速度的调节效应模型设定如下:Yi=α+βCrediti+τNewi+φc_Crediti×c_Newi+γControlsi+εi(5-1)

(5-1)式中,下标i代表第i个脱贫农户;Yi是第i个脱贫农户的被解释变量,包括生产性支出金额、生产性支出占比;Crediti为第i个脱贫农户获取的脱贫人口小额信贷金额的对数值;Newi表示第i个脱贫农户对新事物的接受速度;c_Crediti×c_Newi为交互项;Controlsi为控制变量;α、β、τ、φ、γ为待估参数;εi为随机扰动项。

国际金融论文参考

......................

第六章结论与建议

6.1研究结论

本研究以陕西、宁夏两省452户脱贫农户为样本,深入探讨了脱贫人口小额信贷对脱贫农户生产性支出的影响及其作用机制。通过理论分析、实地调研数据分析以及实证分析,主要得出以下研究结论:

(1)脱贫人口小额信贷对脱贫农户生产性支出的促进作用显著。从脱贫农户生产性支出与脱贫人口小额信贷的交叉分析结果来看,随着脱贫人口小额信贷获批金额的增加,脱贫农户的家庭平均年生产性支出金额总体呈现上升趋势。实证分析表明,脱贫人口小额信贷对脱贫农户的生产性支出金额及生产性支出占比均具有显著的正向影响。这表明脱贫人口小额信贷在一定程度上缓解了脱贫农户的资金约束,使其能够增加生产性支出,优化家庭支出结构,从而推动农业生产的可持续发展。

(2)脱贫农户对新事物的接受速度在脱贫人口小额信贷与生产性支出金额及生产性支出占比之间具有显著的负向调节作用。这表明脱贫农户对新事物的接受速度越快,其生产性支出对脱贫人口小额信贷的依赖程度就越低。这种调节作用本质上是技术进步与资本投入的替代效应在脱贫农户决策中的微观体现。对新事物的接受速度快的脱贫农户倾向于采用如精准施肥、精准施药等节本增效技术,减少对化肥、农药等传统生产资料的依赖,进而从资本投入转向效率优化,节约农业生产成本。

(3)脱贫农户的兼业程度在脱贫人口小额信贷对脱贫农户生产性支出金额及生产性支出占比的影响过程中具有显著的正向调节作用。这说明兼业程度越高,脱贫农户越能够有效地将脱贫人口小额信贷资金投入到生产经营中。这种调节机制存在的原因可能是兼业农户通过非农业活动获得的收入为家庭提供了稳定的资金来源。这种稳定的收入来源使得脱贫农户在使用脱贫人口小额信贷资金时,能够更有信心地投入到生产经营活动中,而不必担心因农业收入的不确定性而无法偿还贷款。

参考文献(略)