全球价值链分工的就业效应及其国际比较

本文是一篇国际金融论文,本文基于2009—2019年的跨国面板数据,实证考察经济体参与全球价值链对其本土就业的影响。我们证明,经济体参与全球价值链能够在显著抑制本土失业的同时扩大高技能和低技能职业就业占比,并且二者的增长效应更多来源于本土就业创造效应而非对其他经济体就业的替代效应。

第1章 绪论

1.1 研究背景与研究意义

关于经济体参与全球价值链的福利效应,各界长期存在争议。叠加近年中美摩擦、新冠疫情和俄乌冲突等全球性事件负面影响,逆全球化乃至去全球化思潮强势抬头,世界主要经济体纷纷加速转向保护主义和保守主义,各国公众舆论对于参与全球价值链和融入全球经济网络的态度愈偏消极,认为本土企业与海外供应商及客户的产业联系不仅削弱了自身安全,也使得“外国人”夺去了本应属于自己的工作岗位。相较于新兴经济体,这种对就业岗位流失至海外的警惕和敌意情绪在欧美发达国家尤其明显,越来越多的发达国家居民将贫富差距恶化和结构性失业归咎于不断“侵蚀”其本土经济的全球价值链分工①。美国前总统特朗普甚至公开声称发展中国家对美国进行“工作偷窃(Job Theft)”②。因此,近年发达经济体大多积极推行保护性法案以阻止本土工作岗位流失③。

目前海内外已有一些关于参与全球价值链分工对经济体就业影响的研究,但其研究结论之间存在较大分歧,主要可以分为“岗位流失”和“岗位创造”两派。岗位创造派肯定了参与全球价值链对于各国就业结构改善的积极作用,认为一方面经济体可以通过全球价值链将淘汰的就业岗位转移至其他国家,另一方面也可以腾出更多生产性资源并投入到更高的利润环节当中以创造新的就业岗位。例如,Krugman(1983)基于15个发展中国家的样本研究各国贸易政策与就业的关系,发现贸易自由化显著促进了就业增长。Bottini & Gasiorek(2009)考察了摩洛哥1994到2002年期间的就业市场变化,发现参与全球价值链更多地发挥了就业创造而非就业流失的作用。毛其淋和许家云(2016)将中国加入WTO这一事件作为准自然实验,考察了中间品贸易自由化对中国制造业就业的影响,发现其显著促进了就业岗位增长。Lin et al.(2018)发现贸易对美国就业具有促进效应,同时对价值链上下游的其他国家就业也具有一定的带动作用。

国际金融论文怎么写

.........................

1.2 研究内容与研究方法

准确识别经济体参与全球价值链对其本土就业结构的影响效应面临四方面的挑战。一是,参与全球价值链并非一个单一维度的概念,而是包括参与程度、分工位置和话语权力等多个层次(Antràs, 2020; 庞珣和何晴倩,2021)。二是,经济体参与全球价值链和其本土就业结构之间的关系较为复杂。一方面,两者之间同时存在正相关和负相关的历史案例,例如2000—2021年间印度参与国际贸易分工的程度与其国内就业水平之间呈负相关的关系,英国呈现正相关关系,而马来西亚的两个变量之间则未表现出明显的相关性(图 1-1)。另一方面,两者之间还包含着潜在的逆向因果关系。经济体可能出于改善本土就业市场环境的目的而调整参与全球价值链的程度和方式,这种现象在历史上并非罕见①。从某种意义上来说,中国90年代的市场化改革开放和新世纪后加入WTO以更好融入全球价值链分工网络,也可以看作是为了进一步激活本土就业市场而做出的决策。三是,经济体参与全球价值链对其本土就业结构影响存在多样的传导渠道,需要识别出有意义的渠道,剔除无关紧要或平庸的因素,建立有效的机制分析框架别。目前很多文献在经济体参与全球价值链对其本土就业的机制研究方面缺乏有效的理论支持,一方面可能导致识别出来的机制缺乏深度,另一方面可能会因此识别出仅存在相关性而非因果性的机制。四是,参与国际分工福利效应的主流理论和主权国家的现实主张之间存在差异。理论研究大多认为全球价值链网络中的利益分配是非均衡的,位于发达经济在参与过程中起主导和支配作用,因此获益较发展中经济体更多,会更加支持基于自由贸易的国际分工发展。

.........................

第2章 文献综述与理论分析

2.1 全球价值链的影响因素研究

2.1.1 全球价值链的概念

全球价值链(Global Value Chains, GVCs)作为国际生产与贸易研究的一个重要领域,自20世纪末以来得到了广泛关注。全球价值链的研究初步起源于Michael Porter(1985)提出的价值链理论,该理论主要分析企业内部如何通过各种活动创造价值。随着全球化的深入发展,企业生产活动的地理分散性日益增强,价值链理论被拓展应用于全球尺度,用以解释跨国公司如何在全球范围内配置资源,实现生产流程的最优化。在1990年代,Gereffi等(1993)学者对全球价值链的概念进行了进一步的理论化和实证研究,尤其是在制造业和服装业领域的应用。他们提出了全球价值链的治理结构,区分了生产者驱动和买家驱动两种模式。这一理论框架帮助解释了全球生产网络中不同参与者的角色与互动,以及全球市场力量如何影响地方生产配置。进入21世纪,全球价值链的研究领域得到了进一步的扩展与深化。随着技术的快速进步和全球化贸易政策的实施,全球生产活动的地理和技术结构发生了显著变化。Baldwin(2013)在其研究中探讨了全球化的“第二次解绑”现象,即技术进步(特别是信息通信技术)促使生产过程中的设计、制造和组装可以在全球范围内更加灵活地分布。同时,全球价值链研究开始关注其对社会、环境的影响,特别是在劳动标准、工作条件以及环境可持续性方面。Barrientos等人(2003)研究了全球价值链中的性别问题和企业社会责任(CSR)活动,探讨了如何通过全球价值链改善发展中国家的劳动条件。近年来,随着数字化和自动化技术的发展,全球价值链正经历新的变革。自动化技术的应用可能导致生产活动的重新地理布局,这对于依赖传统制造业的发展中国家构成了挑战。Rodrik(2018)指出,新技术如人工智能和机器人技术的兴起正在重新定义全球价值链的结构和运作模式。

..........................

2.2就业的影响因素研究

2.2.1 就业的界定及分类

就业是经济学和社会学研究的重要议题,通常指人们为获取报酬或满足生活所需而参与的经济活动。根据国际劳工组织(ILO)的定义,就业可以分为正式就业和非正式就业,前者通常在正规经济体系中进行,具有明确的工作合同和劳动保护,而后者则多见于非正规经济体系,常常缺乏相应的劳动保护和社会保障(International Labour Organization, 2013)。对于就业的分类,可以从多个维度进行划分,其中按行业分类是最常见的方式之一,国际标准工业分类(ISIC)将就业分为农业、制造业、服务业等多个行业,以便于分析各行业的就业状况和对经济的贡献(United Nations Statistical, 2008)。此外,就业还可以按照职业进行分类,国际标准职业分类(ISCO)根据工作性质和所需技能,将职业分为不同的类别,如管理职业、专业职业、技术职业等(International Labour Organization, 2012)。雇佣性质也是进行就业分类的一个重要维度,包括全职就业、兼职就业、临时就业和季节性就业等,这种分类有助于理解劳动市场的灵活性和劳动力的多样性使用(Kalleberg, 2000)。除此之外,学者们还探讨了就业的质量问题,如就业的稳定性、收入水平、工作环境和职业发展机会等,这些因素直接影响到劳动者的生活质量和职业满意度(Green, 2006)。在全球化和技术变革的大背景下,就业结构也在发生变化,例如,信息技术和自动化技术的发展导致了对高技能劳动力的需求增加,同时也引发了对低技能劳动力的就业冲击(Autor, 2015)。

因此,对就业的研究不仅需要关注就业数量的统计,更应关注什么因素影响就业质量和结构的变化,以及这些变化对社会经济的长远影响。

.............................

第3章 研究设计 .................................. 17

3.1 实证模型 .......................................... 17

3.2 变量和数据来源 .................................. 17

第4章 实证分析 .................................. 20

4.1 基准回归 ............................ 20

4.2 稳健性检验 ...................................... 21

第5章 “中心—外围”二元结构分析 ............................... 31

5.1 二元结构与全球价值链前后向关联度、话语权力 .................... 31

5.1.1 “中心—外围”二元结构 ............................ 31

5.1.2 全球价值链嵌入位置 .................................... 32

第5章 “中心—外围”二元结构分析

5.1 二元结构与全球价值链前后向关联度、话语权力

5.1.1“中心—外围”二元结构

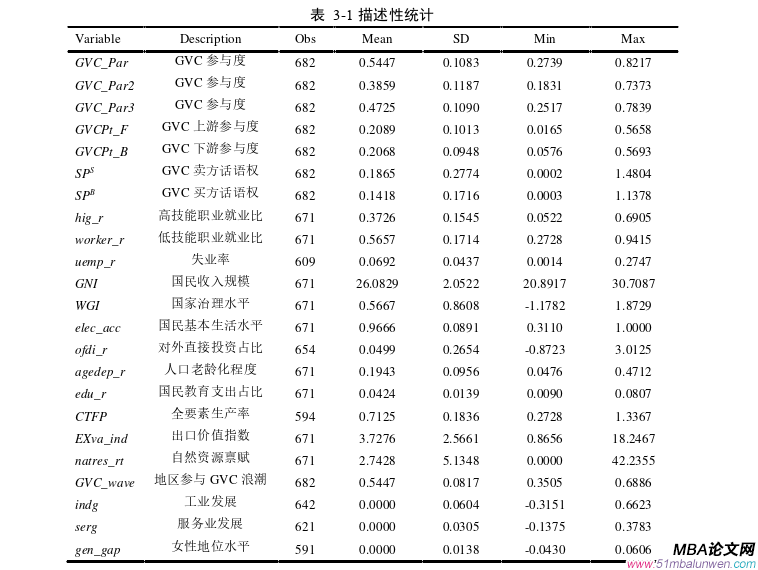

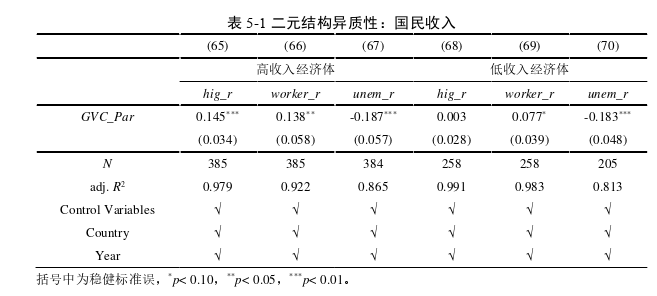

衡量一个经济体是发达还是发展中,是位于中心还是位于外围,最直接的方法是通过其国民收入水平来识别。本部分基于世界银行对全球各经济体国民收入水平的分类标准,将样本国家分为高收入和低收入两类,然后分别进行实证检验。回归结果表明(表5-1),高收入经济体参与全球价值链对高技能职业劳动占比(hig_r)、低技能就业占比(worker_r)和失业率(unem_r)的回归系数均至少在5%水平上显著,方向与基准回归保持一致;低收入水平经济体的低技能就业占比(worker_r)和失业率(unem_r)回归系数分别在10%和1%水平上显著,其方向与基准回归一致,但高技能职业就业占比(hig_r)不显著。这初步印证了我们基于世界体系论的“中心—外围”二元结构所提出的观点,即参与全球价值链所产生的就业创造效应是非均衡的,相较于发展中经济体,发达经济体实质上获得了更多的利益。

国际金融论文参考

..............................

第6章 结论和讨论

6.1 研究结论

关于国际间劳动分工会是否带来就业岗位流失的争论自世界市场形成伊始便存在。例如17至18世纪,面对来自印度纺织工人的生产竞争,英格兰和法国都出台了对印度棉布制成品的进口禁令以保护本土的纺织就业①;19世纪的英国议会也曾围绕《谷物法(The Corn Law)》是否能够保护本土农民就业免遭海外产品冲击进行了长达十数年争辩。当前大国政治博弈和新冠疫情蔓延等负面因素不断增多,世界范围内对经济全球化持消极态度的声音不断增强,对全球价值链分工的质疑也越发激烈。

本文基于2009—2019年的跨国面板数据,实证考察经济体参与全球价值链对其本土就业的影响。我们证明,经济体参与全球价值链能够在显著抑制本土失业的同时扩大高技能和低技能职业就业占比,并且二者的增长效应更多来源于本土就业创造效应而非对其他经济体就业的替代效应。采用缩尾处理、加入更多控制变量、另法估算全球价值链参与度以及将核心解释变量替换为全球价值链前后向嵌入度和话语权力等方式进行检验后,结果依然稳健。将经济体所面对的全球价值链“地区浪潮”构造为工具变量并进行内生性检验,发现基准回归结果仍然成立。结合李嘉图比较优势理论和刘易斯二元结构理论,本文建立了一个理解经济体参与全球价值链对其本土就业影响的机制框架,发现现代产业部门发展和适龄女性劳动力就业扩张是两个主要的传导渠道。进一步地,本文对全球价值链就业创造效应的“中心—外”二元结构进行了检验,发现发达经济体攫取了绝大部分的就业创造红利,而发展中经济体虽也有一定得益但与发达经济体落差较大,证明当前部分发达国家对发展中国家的“工作偷窃”指责是不合理且虚伪的。习近平在二十大报告中提出,促进世界和平与发展,推动构建人类命运共同体。共同命运的经济基础,在于公平的就业机遇分配;没有各国劳动力市场的均衡发展,就谈不上真正的共同命运。由此,全球价值链就业创造效应的南北非均衡,也增加了全球经济治理体系改革的迫切性和必要性。

参考文献(略)