个人-组织价值观匹配对新生代员工亲组织非伦理行为的影响

本文是一篇公共选修课企业伦理论文,本研究主要结合自我一致性理论,整合了个人-组织价值观匹配、工作幸福感、法规型伦理氛围与亲组织非伦理行为四个变量,并探讨它们之间的相关关系。

第一章 绪论

第一节 研究背景

近年来,企业伦理事件频繁出现,在痛斥经营者之余,还会引发更多关于此类事件缘何发生的思考。在调查真相的过程中,一类有着双重特征的行为——亲组织非伦理行为[1](Unethical Pro-organizational Behavior,UPB)走入了更多人的视线,这种行为普遍存在于企业当中,但因为其披着“亲组织性”的外衣而并不容易被发觉,但其非伦理性的实质就像是为企业埋下的定时炸弹,长远来看会对企业造成巨大危害,甚至是灭顶之灾。这种行为的定义是,组织内的员工为了维护组织利益,主动隐瞒产品或者组织的负向信息,使组织的正面形象得以维持;因为这种行为同时具备了非伦理性和亲组织性,组织就很容易因为其亲组织性所能够带来的短期利益而忽略甚至视而不见其非伦理性会引发的危机,致使该种行为的存在成为默许的存在[1]。当前学界已有诸多相关研究,既是为了帮助组织成员认识到这种行为的消极影响,也为帮助企业寻找更为科学的措施来抑制该现象的发生,相关成果家长式领导和UPB之间是呈现倒 U型的关系[2],但针对亲组织非伦理行为的研究还存在着很大的空间。

现有的该变量的研究往往将关注点聚焦于领导或组织层面,而忽视了个人的行为与心理特征等变量息息相关。由于这种行为所固有的性质——非伦理性即代表其违背社会道德规范。由动机理论可知,组织成员产生非伦理行为的原因是为达到自身某种动机,依据某种价值观而所做出的一系列行为[2],故唯有建立正确的价值观念来指导其个人行为才能有效降低该种行为发生的可能性。因此以价值观视角切入探讨减少企业内员工的UPB行为不失为一个良好的视角。近年来,随着更多研究的出现可以发现,以往从员工个人或组织的单一视角出发的研究都会忽视另外一方面对这一客体产生的影响,而对于不同的员工个体而言,其同组织在某一方面匹配后产生的交互效应才更好地体现出影响员工行为的立体作用,因此本文决定探讨个人-组织价值观匹配这一变量对员工个人UPB行为所产生的影响。

............................

第二节 研究目的

本研究以企业中的新生代员工为研究对象,探讨在个人-组织价值观一致性与不一致性匹配的不同情况之下,员工进行亲组织非伦理行为可能性的区别;进一步验证员工心理感受层面的变量——工作幸福感的中介效应,组织伦理氛围之一的法规型伦理氛围所起的调节效应。根据研究结论来明确在个人-组织价值观匹配的不同情况下,分别对于员工UPB行为水平影响路径,并对如何更好地抑制组织中该种行为的出现提出建议。具体分为以下三个方面:

一、基于一致性匹配与不一致性匹配所形成的四种不同的匹配视角,细分每种情况对于员工进行亲组织非伦理行为可能性的不同影响; 二、探究工作幸福感的中介作用; 三、探究法规型伦理氛围的调节作用。

...........................

第二章 理论基础与文献综述

第一节 理论基础

一、 自我一致性理论

自我一致性,是指个体的言语、行为等对外表现,实质上是他内部动机和价值观等认知的真实表现。即言行一致、表里如一。过去、现在以及将来的我之间具有着连续、稳定的特性[7]。 该理论所探讨的是如果个体努力追求一个目标的原因是出于自身兴趣,那么无论结果如何,他们都会竭尽所能,并且如内部认知与外部表现相统一即符合了自我一致性的要求,个体就会因此获得愉悦感和幸福感;而如果未达到一致,那么这一过程的冲突和不悦就会形成个体的内驱力从而对自身行为进行调整。

二、个人组织匹配理论

个人-组织匹配就是个人同组织之间相互契合的程度。一般划分为一致性与 互补性的两种匹配形式。前者指的是:组织的文化、价值观等方面同个人的人 格、价值观等方面的相似性程度;后者则是指个人和组织双方需求的互相满足[8]。

三、 社会认知理论

社会认知理论,描述了在组织中的个人认知的形成过程,组织环境同其自身行为之间的相互影响过程。最终定义为:个体的行为会同时受到自身内驱力和外部环境的共同影响。即所处环境或其个人认知均无法形成个人认知的完整过程,个体认知和社会环境共同影响并决定了个体的行为[9]。这一理论对于解释组织中人的行为是一个很好的视角,并为本文中的假设提供了进一步的理论支持。

.............................

第二节 个人-组织价值观匹配文献综述

一、 个人-组织价值观匹配的概念界定

在明确个人-组织价值观匹配这一概念的具体界定之前,我们先简单按照其发展路径了解下价值观与个人组织匹配理论这两个关键构成。

(一)价值观的定义与人-组织匹配理论的提出

价值观的定义:基于人一定的思维决策过程所产生的从认知到进行决策全过程的的依据,这也体现出人、事、物具有一定的价值或作用。

个人-组织匹配理论的提出:由于个人存在于组织之中,因此组织对个体的影响无疑是巨大的,同时也蕴含着许多值得探究的细节包括对于其自身行为的关注等。在二十世纪五十年代提出了人-组织匹配的概念以后,学者们逐渐意识到匹配研究对于观察组织内个体行为的重要性,因此在人-组织匹配理论提出之后,进一步切中了价值观匹配这一维度。

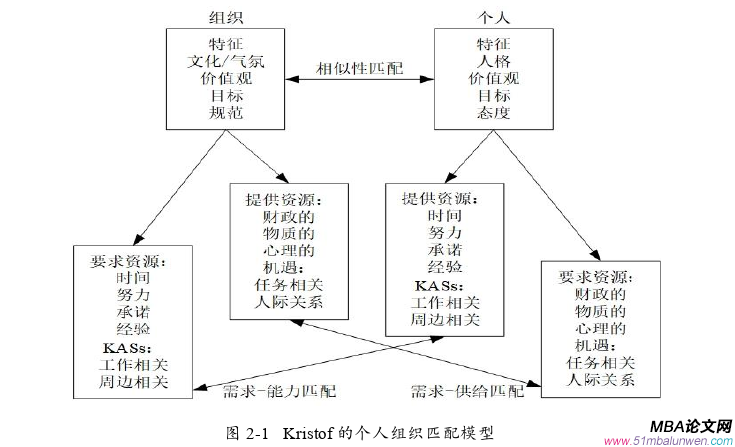

(二)个人组织价值观匹配的理论来源

个人-组织价值观匹配来源于人-组织匹配理论,该理论研究由Lewin (1951) [10]最先提出。在后续的学者中,kristof 于1996年提出的整合模型(如图2-1),他将人-组织匹配划分为分为相似性匹配和互补性匹配(包括需求-能力匹配和需求-供给匹配两个方面)[11]。研究表明,当组织所提供的组织环境能够使个人和组织相关特征相契合时,员工因此所产生的积极状态就会对如组织承诺等方面的变量产生正向影响。此后,他所提出的三维度整合模型受到了学术界的认可。

公共选修课企业伦理论文怎么写

.................................

第三章 研究模型与研究假设 ............................. 23

第一节 研究模型 .................................. 23

第二节 研究假设 ................................ 23

第四章 研究方案设计与实施 .......................... 30

第一节 问卷调查 ..................... 30

一、 个人-组织价值观匹配 ...................... 30

二、 亲组织非伦理行为 .............................. 30

第五章 数据分析与假设检验 ......................... 35

第一节 描述性统计分析 .................................... 35

一、 样本的描述性统计 .............................. 35

二、 量表的描述性统计-相关分析 ......................... 36

第五章 数据分析与假设检验

第一节 描述性统计分析

一、 样本的描述性统计

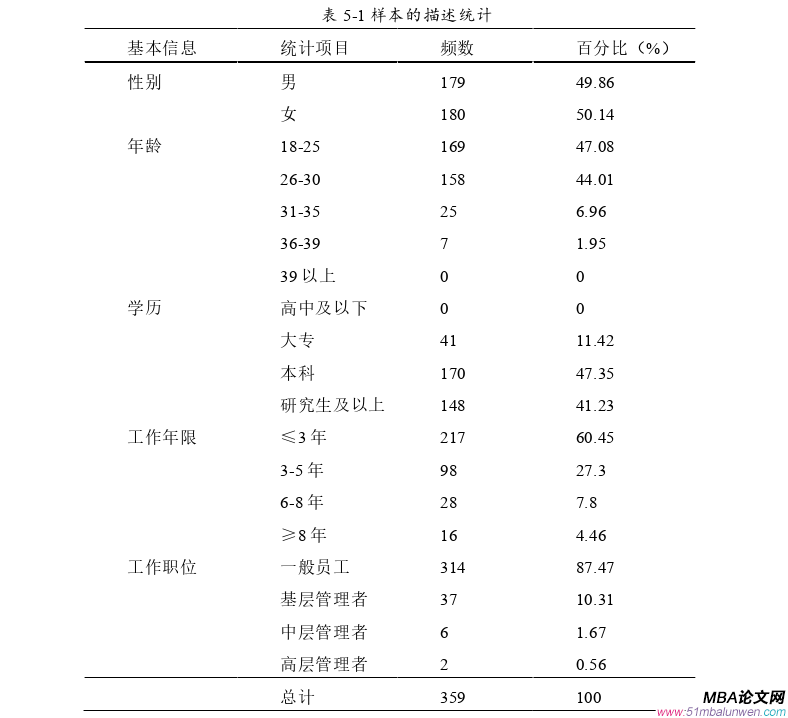

本次问卷调查共收到有效问卷359份,均采用员工自评的方式进行,对样本数据的基本信息进行统计分析,即调查问卷第一部分,具体结果见表5-1.

公共选修课企业伦理论文怎么写

样本来自于全国26个省及地区,包括内蒙古、辽宁、北京、山西、河南、湖南、福建以及香港等地区的企业员工。从表5-1可以看出,在性别分布中,男性占比49.86%,女性占比50.14%,男女比例相对较为平均,几乎各自占到总体样本的一半;在年龄分布上,主要集中在18-30岁(其中18-25年龄段人群47.08%,25-30年龄段人群44.01%),比例达到总体的91.09%,其他有少数在30-35岁之间(6.69%),极个别处于35-39岁之间(1.95%),没有39岁以上你年龄,全部样本年龄均符合新生代员工的年龄定位;从最高学历看,没有高中及以下学历,拥有大专学历的占11.42%,本科学历占比47.35%,研究生及以上学历占比41.23%,样本整体有较好的受教育水平,均符合新生代员工关于学历的要求。在工作年限方面,小于等于3年占比60.45%,3-5年占比27.3%,6-8年占比7.8%,大于等于8年占比4.46%,大部分的工作年限较少,大部分处于刚进入职场时间不久的阶段;而在组织中职位方面,一般员工占比87.47%,占据了总体的绝大部分。根据表格最终数据可以得出,样本总体的结构分布能够在一定程度上反映出所研究对象的普遍特点,符合本研究的研究需要。

..........................

第六章 研究结论与未来展望

第一节 研究结论

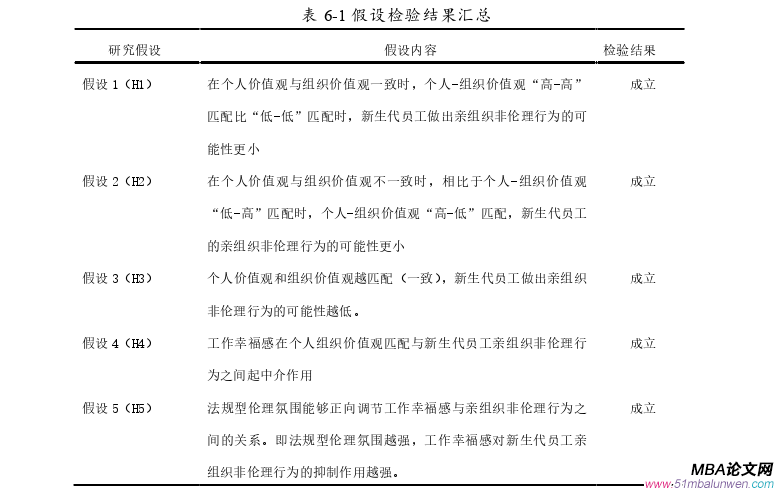

在进行结果的分析讨论过程之前,将假设以及假设检验的结果汇总如下,具体见表6-1.

公共选修课企业伦理论文参考

从假设检验所得到的结果来看,本研究可以得出以下结论:

一、 主效应

(一)在个人价值观与组织价值观一致时,个人-组织价值观“高-高”匹配比“低-低”匹配,新生代员工做出亲组织非伦理行为的可能性更小。这一研究结果说明了在个人价值观与(个人感知到的)所在组织的价值观具有较高的匹配程度时,即员工理想中的组织价值观应该有较高水平的认知,同时其所感知到的组织价值观的确认知水平较高,相较于员工和所在组织都不重视价值观的情况而言,新生代的员工不会急功近利地去做出虽然短期有利于组织但是有害于组织长期发展的亲组织非伦理行为。

(二)在个人价值观与组织价值观不一致时,相比于个人-组织价值观“低-高”匹配,个人-组织价值观“高-低”匹配时新生代员工的亲组织非伦理行为的可能性更小。这在实证上证明了,如果遇到了自己和所在组织对于价值观的重视程度不一样的情况,员工个人的价值观水平更高,对于降低新生代员工进行亲组织非伦理行为而言是更有益处的。

(三)相较于个人价值观与组织价值观不一致的情况,个人价值观和组织价值观越匹配(一致),新生代员工做出亲组织非伦理行为的可能性越低。这一点说明了努力争取获得个人价值观与组织价值观更大程度的一致性,对于降低新生代员工进行亲组织非伦理行为更有益处。这一研究结论进一步支持了个人组织匹配理论,以及自我一致性理论的观点,即人会主动寻求意识与行为的一致性,当出现不一致的混乱状态时,人也会向着“知行合一”的方向转变;员工和组织双方更加一致的认知更有助于降低员工有害行为的产生。

参考文献(略)