“新工科”背景下综合性大学工科生创新创业能力提升策略

本文是一篇创业管理论文,本研究分析了国外知名创业型学校斯坦福大学和加州大学伯克利分校在创新创业人才培养方面的经验,并结合数据分析结果,提出了以下对策:第一,以实践为导向,建立多层次的项目式创新创业课程体系;第二,建设创业型师资团体,丰富教师的教学方法和评价方式;第三,改善科研条件,提供教育资源;第四,提升创新创业氛围,加强创新创业活动和平台建设。

第1章绪论

1.1研究背景

1.1.1“培养创新创业人才”的政策呼吁

随着新一轮产业革命的兴起,全球各国争先转变发展方式,重视技术创新,以期抢占科技前沿领域。而技术的竞争从本质上来看是人才的竞争,拥有先进的科技与创新人才就拥有了发展的先机。为了在产业革命中占据有利地位,中国也实施了创新驱动发展战略,通过创新创业人才的培养为国家经济发展提供创新源泉。创新驱动的发展战略不仅是要秉持着创新观念,更要积极进行创新实践。2014年,在举办夏季达沃斯论坛时,李克强总理第一次提出“大众创新,万众创业”。至此,创新创业在中国迎来了蓬勃发展的热潮,而创新创业也成为了高校人才培养的风向标之一。2016年,中共中央、国务院在发布了《国家创新驱动发展战略纲要》,明确指出把“创新精神”、“创新思维”、“创业意识”和“创新创业能力”等贯穿到高校人才培养全过程,并作为评价高校人才培养质量的重要指标①。2022年,习总书记在二十大报告时也指出:人才是第一资源、创新是第一动力②。由此可见,在国家创新体系建设中,培养创新创业人才,提升大学生的创新创业能力已成为迫切需求,是促进经济建设的必要条件,也是提高高等教育培养质量水平的必由之路。

1.1.2解决毕业生“就业难”问题的现实需要

据教育部统计,2023年我国高校毕业生规模预计达1158万人,同比增加82万人,创下历史新高。随着毕业生规模的持续扩大,毕业生人数远远大于市场需求。除此之外,一些行业和企业受疫情影响生产水平和经营水平明显下降,就业市场较为低迷,大部分就业单位提供的岗位不仅没有增多,反而随着毕业人数的增多而减少,“就业难”已然成为了近两年高校毕业生的心声。而对于企业而言,也存在着“招人难”的问题,高校毕业生所具备的单一的专业技术能力已经不足以满足市场对人才的需求。从上述情况来看,目前高校毕业生的就业形势依然十分严峻和复杂。2021年,在第十三届全国人民代表大会第四次会议《政府工作报告》中着重强调了要支持大众创业万众创新带动就业①。可见,创新创业对解决当前社会就业问题具有重要的作用。2018年,国务院发布了《关于推动创新创业高质量发展打造双创升级版的意见》也指出,需要进一步加强国家对高质量创新创业人才的培养。而作为高素质人才的主要来源,大学生在缓解就业压力和创造就业岗位方面具有重要作用②。因此,提升大学生的创新创业能力对于国家、企业与个人都具有重要的作用,不仅能提高个人未来职业的生存和发展能力,提升在工作岗位上的胜任力,还能缓解当前社会的就业压力。

创业管理论文怎么写

.............................

1.2文献综述

随着社会经济和国家政策对创新创业的需求不断增加,创新创业教育逐渐成为关注的焦点。学术界也开始投入到创新创业领域的研究中,并取得了不少研究成果。当前的研究主要集中在创新创业能力的“构成”、“现状”、“影响因素”以及“培养”四个方面。

1.2.1关于大学生“创新创业能力”的研究

(1)关于大学生“创新创业能力”构成的研究

在“创新创业能力”构成方面,国外学者的研究起步较早,提出了个人创业适度模式,经过筛选保留了机会能力、概念能力、组织能力等要素,通过自我评估的方法,以此建立创新创业能力评价体系①。虽然国外对创新创业领域的起步较早,但他们最初的重点并不是将“创新”与“创业”二者结合在一起研究②。而国内的研究则主要基于国外的理论,采用文献阅读、案例研究、调查访谈等方法提取指标,并运用层次分析法、德尔菲法等量化研究方法,构建创新创业能力评估模型。

目前,国内外对于创新创业能力的构成进行了大量的探索,但是还未建立起一个受到普遍认同的模型。当前主要出现了两种观点:第一,将创新创业能力与创业能力等同。部分学者从创业胜任力的角度来研究创新创业能力,认为创新创业能力包括创业天赋、创业驱动能力、挖掘能力和管理能力等方面的能力③。第二,将创新创业能力视为创新能力与创业能力结合的一种综合能力④。王占仁(2012)认为创新创业能力不是单一的能力,而是综合的能力,它包括了创业认知、创业情感、创业意志和创业能力⑤。欧阳泓杰(2014)指出在进行创新创业活动的过程中,需要不同的能力,如智力、创新素养和创业潜能。创新创业活动的成功需要主体发现、提出并解决问题,将各种能力综合在一起,发挥整体作用⑥。Man(2002)等学者认为,创新创业能力是一种综合实力,包含了创新能力、实践能力和创业资质等①。

有学者研究了不同专业大学生创新创业能力的构成。邓伟任(2017)研究了以经管类大学生为主体,构建了以创新思维能力、创新知识能力和创新创业实践能力为一级指标,以多学科交叉贯通能力、发散思维能力、实践创新创业成果、实践创新创业能力、专业知识能力和观察判断能力为二级指标的经管类大学生创新创业能力评价指标体系②。齐书宇、方瑶瑶(2017)将工科大学生作为研究对象,构建了以创新能力、创业意识、创业能力、创业管理能力为一级指标的工科大学生创新创业能力评价指标体系③。

...............................

第2章概念界定与理论基础

2.1概念界定

2.1.1工科大学生

工科主要是指将基础学科的原理进行应用,并根据生产实践所积累的技术经验来解决实际难题的工程学科。它将自然科学原理应用于工业、农业等不同生产领域,形成了多个工程学科,也被称为工学或工科①。按照教育部学科分类,工科一共被分为32大类115个专业,包括通信、力学、矿业、电气、光学、材料、冶金、机械、电子、仪器科学与技术、土木、化学工程与技术、计算机科学与技术、石油与天然气工程等专业。截至2019年7月,全国普通本科工科专业的点数为19447个,在校本科生约为551万人,毕业生约为125万人,世界上本科工科毕业生人数的约38%来自我国,我国现已拥有全球最大的工程教育供给体系②。本研究中的“工科大学生”是指在高校的工科学科进行学习的大学生,包含专科、本科和硕士研究生三个层次的大学生群体。

2.1.2创新创业能力

(1)创新创业

在《当代汉语词典》中,“创新”是指抛弃传统,采取新的思路与方法,而“创业”则是指利用自身的能力和精力开展自己的事业③,看似两个概念不同的词语,但在本质上二者密不可分。最初将创新与创业联系在一起的是国外的学者,如约瑟夫·熊彼特在对经济领域进行研究的时候提出创新是实现创业的核心与重要手段,而创业是实现创新的途径与过程④。与国外相比,我国在该领域的研究起步较晚。根据国内文献资料,最早提出“创新创业”一词的是在周彬彬等(1986)在所发表的《农村面临的挑战与选择》一文中,该文章涉及了一些创新创业相关的问题,并提出了“创新创业”一词①。学术界广泛认同以清华大学于1999年举办的创业比赛为标志,创新创业教育开始迈出发展的第一步。在2009年中国高等教育学会创新创业教育分会的成立时,“创新创业”在中国教育领域被正式确立为概念。2017年,在国家“十三五”规划中,明确提出要“培养学生创新创业精神与能力”。

...................................

2.2理论基础

2.2.1蒂蒙斯-克里斯蒂安创业过程理论

1974年,杰弗里·蒂蒙斯(JeffyA.Timmons)提出了蒂蒙斯创业过程模型,它将创业过程描述为一个动态的过程,其中机会、资源、团队三者相互作用,共同驱动,实现最终的平衡。该模型以机会、资源、团队的动态平衡的关系来解释创业的过程,揭示创业的本质。蒂蒙斯提出,在创业过程模型中核心驱动力是机会;创业主体是团队;创业保障是资源。创业的过程中伴随着时间、空间、政策、市场的不断变化,只有三者不断发挥作用,调整地位,实现动态平衡,才能实现创业的成功②。在创业的初始阶段,机会是创业者开始创业的核心驱动力。对于创业者而言,机会发现与评估能力、风险的识别与规避能力是不可或缺的。当创业起步之时,资源就成为了创业者行动的动力与保障。此时,是否对资源进行合理利用和配置就成为了创业成功的关键,这就要求创业者具有合理利用和配置资源的能力。而团队则是创业过程的主体,团队在创业的整个过程中不断调整资源、挖掘机会,妥善处理好团队关系,实现团队协同合作也是创业者需要把握的关键。

蒂蒙斯的创业过程理论为本研究在工科生创新创业能力要素的组成方面提供了理论指导。

2.2.2阿斯汀的I-E-O模型

1991年,阿斯汀(AlexanderW.Astin)提出了著名的“I-E-O”(Input-Environment-Output)模型,该模型是个体与环境互动理论中最受关注和最具影响力的理论之一。模型由“输入-环境-输出”三部分组成,强调输入和环境是影响学生能力输出的关键因素。“输入”环节包括学生在受到环境影响前具有的个人特性以及其他潜在因素,如性别、年级、种族等人口统计学特征;父母职业、父母学历、家庭经济状况等家庭背景;学习与社会经历、行为习惯、学习动机等其他因素。“环境”包含课程体系、师资队伍、校园文化、同辈群体、设备资源、社会交往等。“输出”指学生通过学校教育获得的知识、能力、态度等方面的发展①。阿斯汀认为,学校所提供的学习环境正是影响学生能力输出的主要环境,学生只有好好把握学校教育,自身才会有所成长和发展②。该模型常被用来研究学生的学习效果,并分析与学习效果有关的影响因素。因此本研究在分析工科生创新创业能力影响因素时,可将“I-E-O模型”作为理论依据。

....................

第3章 问卷设计与调查 ............................ 21

3.1 问卷设计 ................................... 21

3.1.1 预试问卷编制程序 ............................. 21

3.1.2 预试问卷项目构成 .................. 22

第4章 工科生创新创业能力的实证分析 ........................... 42

4.1 工科生创新创业能力及其影响因素的描述性统计分析 ............ 42

4.1.1 工科生创新创业能力的描述性统计分析 .............................. 42

4.1.2 工科生创新创业能力影响因素的描述性统计分析 .............. 42

第5章 国外综合性大学创新创业人才培养经验与启示 .................... 60

5.1 加州大学伯克利分校创新创业人才培养经验 ............................ 60

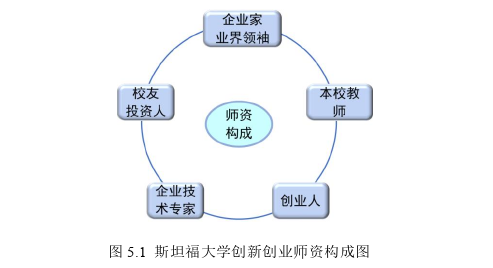

5.2 斯坦福大学创新创业人才培养经验 ....................... 63

5.3 启示 .............................. 66

第6章研究结论与策略

6.1研究结论

本研究编制了工科生创新创业能力及其影响因素的调查问卷,经过调研与实证分析后,得出下列结论:

(1)目前,工科大学生的“创新创业能力”总体水平一般,其中“创业意识”较为薄弱

研究表明,工科学生的创新创业能力平均得分为3.557分,说明整体水平一般,仍有很大的提升空间。在各项能力维度中,跨学科能力得分最高,而创业意识得分最低,且离散程度较大,说明工科学生在创业意识方面较为薄弱,且个体之间存在较大差异。因此,高校应该鼓励工科学生增强创业意识,以更好地提升其创新创业能力。

(2)不同的性别、院校类型、生源地、专业排名的工科大学生在“创新创业能力”上存在显著差异

根据研究结果可知,工科大学生的创新创业能力及其各维度在不同背景变量下存在显著差异。男大学生在创新创业能力总分及其各维度上的得分均高于女大学生。就读于“双一流高校”的学生在创新创业能力及其各维度上的得分均高于就读于“非双一流高校”的学生。来自“城镇”的学生在创新创业能力及其各维度上的得分均高于来自“农村”的学生。可见,性别、学校层次和生源地对工科大学生的创新创业能力有显著影响。这表明,工科大学生的创新创业能力受到教育环境和生长环境等外部因素的影响。就院校类型而言,就读于学校层次较高的学生能够接触到更高水平的教师,参与更多样化的创新创业活动,并享有更丰富的教育资源,从而提高其创新创业能力。就生源地而言,生活在城镇的学生能够获得更多的社会资源,从而有利于其能力的提升。

创业管理论文参考

......................

第7章研究不足与未来展望

7.1研究不足

笔者基于文献进行自编问卷,调查了工科大学生创新创业能力的现状,探讨了工科大学生创新创业能力的影响因素,提出了提升工科大学生创新创业能力的策略,但本研究并不完善,还存在以下问题:

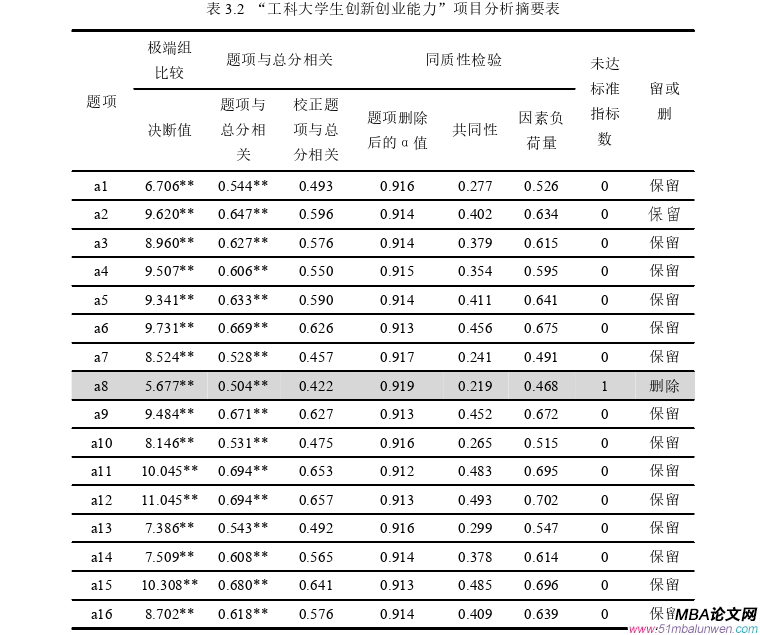

第一,本研究采用自编问卷,虽然问卷经检验后显示具有良好的信效度,但个别维度的信效度不够理想,且具体题项的表述仍需要打磨。

第二,本研究的调查对象为工科大学生,工科包含不同的专业,而本文并未明确不同工科专业在创新创业能力方面的现状上的不同,未能分析专业间的差异,因此在提升策略方面欠缺针对性。

参考文献(略)