双支柱调控对商业银行风险承担的影响分析

本文是一篇国际金融论文,本文是一篇国际金融论文,本文在理论分析层面,从我国多样化性质的商业银行的视角切入,深入剖析了货币政策风险传导的效应,并进一步探讨了货币政策与宏观审慎政策在商业银行风险承担上的协调效应。

第一章绪论

1.1研究背景与研究意义

1.1.1研究背景

改革开放之前,服务于当时的计划经济体制,我国的金融体系是一种“大一统”式的银行体系。当时的中国人民银行,既履行中央银行的职能,例如承担人民币的发行、组织与调节货币在经济中的流通等职能,又是金融体系的管理者,负责统一管理协调我国金融体系内的一切金融机构和金融活动。同时也担负着为国家宏观调控提供资金保证的任务。此外,它还涉及存贷、汇款和外汇结算等多种商业银行的业务,肩负起了作为商业银行的职责。一直维持到改开后,这种“大一统”式的计划经济时代的银行体系才开始转变,逐步转型到现代化市场经济式的银行体系。这一过程起自1979年,一直到上世纪90年代末才基本进行完成。2001年,我国加入世界贸易组织。我国逐渐地开放金融业,而要开放金融业,我国的银行体系就必须适应国际化的现代的发展趋势,这样才能与境外的银行展开有序竞争,即引进来,又走出去。使我国的金融业健康发展。因此加入世界贸易组织后,我国逐步稳健地推进了一系列的金融体制改革,并由此取得了很大的成效。发展到2005年,我国的现代化银行体系已经基本形成建成。根据金融监管总局揭露的银行业金融机构法人名单显示,截至2024年6月,在我国,银行业的金融机构法人数量已经增长到4425家。

我国的金融业态一直是间接融资为主的融资方式,而间接融资中,又以大中型的各类商业银行为主。商业银行不但承接融资活动的信用中介功能,而且更具有吸收存款、放出贷款的信用创造功能,对货币政策是否能达到有效目的具有重要且关键的作用。因此商业银行的稳定经营是关乎中国金融系统系统性风险的关键。2008年源于美国信贷泡沫破灭从而发生的次贷危机,最终演化成世界性的金融危机,这场危机的爆发给全球经济和金融带来了巨大的影响,这场带来巨大经济损失的全球性危机的根本原因在于金融体系内大多数金融机构的自然扩张的顺周期性,以及由于金融机构之间的紧密联系,使得金融系统内产生的系统性金融危机在金融机构之间迅速地传播。

国际金融论文怎么写

.......................

1.2文献综述

1.2.1商业银行风险概述

针对商业银行的风险问题,一直有两种研究方向,其中一些学者聚焦于单个银行的微观层面,对单一的商业银行的风险评估进行了深入探究。同时,另外一部分学者则选择相反的方向,他们选择从全局出发,对银行体系宏观层面中的系统性金融风险进行了全面剖析。

首先在银行系统的系统性金融风险方面,比如一些国外的学者,Bemanke(2009)认为,商业银行的系统性风险是会对整个金融体系造成影响的风险,而不是对单个金融个体造成影响的风险。Kaufman等(2003)则用实证研究证明了银行间的系统性风险具有国际的连锁效应,一个国家所面临的金融风险具有传导性,一个国家如果发生金融危机,就有可能触发其他国家的金融风险。在此背景下,许多学者开始关注银行系统风险问题,并发表了一系列关于银行系统性风险研究的文章。前面提到的两篇文献为银行的系统性风险提供了清晰的定义并进行了深度分析,而Laeven(2009)及其团队则进一步研究了银行的负外部性对经济衰退的潜在影响。2008年金融危机后,国内的一些学者对银行的系统性风险同样也做了深入的研究,以包全永为例,在2005年他经过深入研究后,为银行业的系统性风险给出了两种定义:广义与狭义。广义上,他定义银行业的系统性风险为银行体系出现资金融通及其他基本功能失效的潜在风险。在狭义上,他则认为系统性风险是银行业系统内关键银行因经营不善而引发的负面效应,这种效应可能波及其他银行,最终影响整个银行体系的基本功能。同样郭立论(2016)在经过深入的研究后,得出结论:银行经营环境的不确定性、不合理的银行业务结构以及银行内部经营管理能力的不足,均是引发银行系统性风险的关键因素。另一方面,荆中博(2016)指出,银行业的系统性风险指的是在受到内外部冲击后,会发生整个银行体系资金融通及其他基本功能可能失效的风险。进而这种风险一旦实现,将对实体经济造成重大冲击,进而对宏观经济产生深远的负面影响。为了分析中国的银行业系统性风险,他采用了货币市场压力指数的波动率作为评估指标。

..................................

第二章相关概念与理论基础

2.1宏观审慎政策相关概念

2.1.1宏观审慎政策框架

宏观审慎监管政策的核心特性显著表现在其“宏观、逆周期、防传染”的三大属性上。尤其值得一提的是,该政策展现出独特的“时变性”特征,即能够随着系统性金融风险的变化而作出相应的灵活调整。这种高度的灵活性和对环境的快速适应性,使得宏观审慎政策在逆周期调节过程中表现出卓越的效果,与传统微观审慎监管形成鲜明对比。其次,宏观审慎政策与微观监管在目标和焦点上存在显著差异。微观监管主要集中在单一金融机构的风险管理上,而宏观审慎政策则更加关注整个金融体系的整体稳定性和风险防范。其核心优势在于能够动态地响应系统性金融风险的变化,从而实现更全面、更具前瞻性的风险管理策略。

在宏观审慎政策的工具分类方面,这些工具可以根据时间维度和结构维度进行明晰地划分。值得注意的是,部分工具同时兼具这两个维度的属性。每一种政策工具都是针对特定的监管目标和对象进行精心设计,以确保政策的精确性和高效性。这种细致的分类方式不仅有助于我们更深入地理解这些政策工具,还为针对不同类型的系统性金融风险制定精细化策略提供了坚实的支持。

............................

2.2相关理论基础

2.2.1委托代理理论

在商业银行运营中,风险承担渠道的存在是一个显著特征。这主要源于商业银行在金融体系中扮演的角色不仅仅是风险中性的资金传递者。实际上,由于其具有主观的风险偏好和特定的风险容忍阈值,商业银行成为了货币政策风险承担的重要渠道。这种特性构成了货币政策风险承担渠道存在的核心基础。

委托代理理论为我们提供了一种解析商业银行风险承担行为的理论框架。在这一理论视角下,委托代理关系中的信息不对称和目标不一致,可能导致代理人在做决策时更倾向于考虑自身利益,进而增加了商业银行的风险暴露。此理论在解释企业经营管理中的行为模式方面已得到广泛应用,同样地,它也适用于金融机构,特别是商业银行的运营和管理。

进一步地,从商业银行的视角来看,客户将资金存入银行并委托其管理,这一过程本质上构成了一种委托代理关系。然而,由于商业银行与客户在利益追求和信息获取上存在不对等,商业银行在追求收益最大化的过程中,可能会选择承担更高的经营风险。特别是在货币政策相对宽松的环境下,商业银行可能更倾向于采取高风险策略,以期获得更高的收益,从而导致其风险承担水平的上升。这种现象在委托代理理论的框架下得到了合理的解释,也进一步印证了委托代理关系在商业银行货币风险承担渠道中的重要作用。

....................................

第三章研究设计.................................26

3.1数据来源与相关性检验..........................26

3.1.1数据来源...................................26

3.1.2被解释变量............................26

第四章双支柱调控的实证分析........................35

4.1描述性统计...................................35

4.2方差膨胀因子检验..........................35

4.3相关性分析..............................36

第五章结论与建议..........................50

5.1结论.......................................50

5.2政策建议....................................51

第四章双支柱调控的实证分析

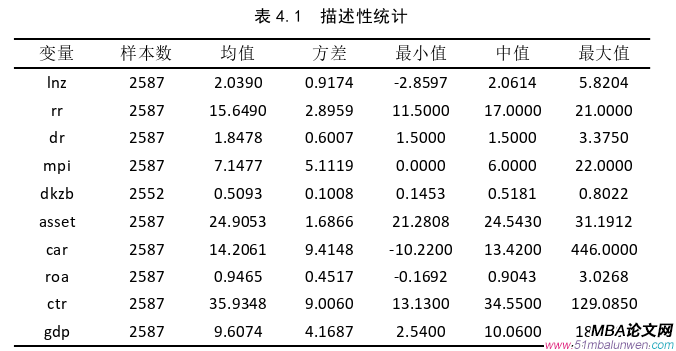

4.1描述性统计

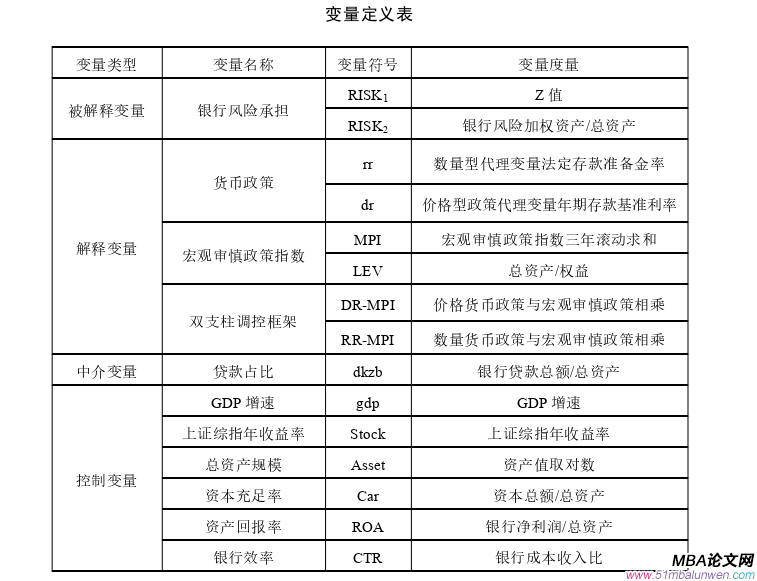

变量描述性统计如表4.1所示,从表中所示数据可以观察到,宏观审慎政策指数的三年滚动求和数值从0增加到22,宏观审慎政策指数从0到22的过程中,也说明了从2008年到2021年实践中,我国的监管部门对金融体系的监管力度在不断加强的,表中的lnz均值为2.0390,方差为0.9174.说明我国商业银行的总体风险承担较为明显,而不同商业银行之间的风险承担差异也较为明显,一年期存款基准利率(dr)均值为1.8478,标准差0.06007。这两项数据表明,在样本期间该利率稳定,无显著起伏,反映了我国货币政策的高度稳健性,未现大幅波动。

国际金融论文参考

................................

第五章结论与建议

5.1结论

本文在理论分析层面,从我国多样化性质的商业银行的视角切入,深入剖析了货币政策风险传导的效应,并进一步探讨了货币政策与宏观审慎政策在商业银行风险承担上的协调效应。这一分析为后续的实证研究提供了坚实的理论基础。进入实证分析部分,本文选取了我国主要商业银行的非平衡面板数据,借助Stata统计软件,对先前的理论分析进行了严谨的实证检验。整个实证研究被划分为三个核心组成部分,旨在分别探究货币政策、宏观审慎政策以及二者之间的协调效应对商业银行风险承担的具体影响。在实证研究的首个环节中,本文详细检验了两种不同类型的货币政策对商业银行风险承担的影响。其次,本文进一步研究了宏观审慎政策在调节银行风险承担方面的作用,并深入探讨了其中可能存在的中介效应。最后,本文开展了双支柱的两条支柱在影响银行风险承担的协调作用。

研究结论如下:

第一,我国的货币政策的调整能够直接对商业银行的风险承担水平产生影响。货币环境宽松时能提升其破产概率,价格型货币政策和数量型货币政策在影响商业银行风险承担时展现出不同的主导效果。价格型货币政策中的一年期存款基准利率对商业银行风险承担的影响,显著大于数量型货币政策中的法定存款准备金率对商业银行风险承担的影响。

第二,货币政策对不同类型商业银行风险承担的影响存在显著差异。首先,价格型货币政策,例如一年期存款利率的调整,对大型国有银行和城农商行具有显著影响,且对国有银行的影响尤为突出。其次,数量型货币政策,如存款准备金率的调整,主要对城农商行产生显著影响。最后,相较于国有银行和城农商行,股份制银行对于价格型和数量型货币政策的反应均不显著。总体而言,不同类型的商业银行在面对货币政策调整时,其风险承担行为会呈现出不同的反应模式。

参考文献(略)