技术创新对农业企业全要素生产率的影响探讨

本文是一篇企业管理论文,本研究以农业上市企业为研究对象,涵盖了农、林、牧、渔业和涉农制造业等多个行业,样本区间为2014-2023十年。

1绪论

1.1研究背景及意义

1.1.1研究背景

在全球气候变化加剧、人口持续增长及资源约束日益趋紧的严峻形势下,农业可持续发展正面临前所未有的挑战。提升全要素生产率(TFP)已成为实现农业可持续发展的关键路径。然而,联合国粮农组织(FAO)数据显示,2020年全球农业TFP年均增长率仅为1.36%,远低于工业部门的2.74%,表明农业领域在技术创新与效率提升方面仍存在显著瓶颈。作为农业大国,中国农业GDP占比超过7%,但资源利用效率较低,消耗了全球23%的淡水资源和34%的化肥用量(农业农村部,2023)。长期以来,粗放型增长模式导致农业资源错配问题突出,严重制约了农业的可持续发展。此外,农业全要素生产率还面临着科技成果转化滞后,基础科研投入不足,科研成果向实际生产力的转化机制不健全,要素配置效率低下等困境。提升全要素生产率是实现中国经济从要素驱动向创新驱动转型的核心任务。党的二十大报告特别指出,着力提高全要素生产率推动高质量发展。作为市场经济的核心单元,企业全要素生产率的优化是中国经济实现高质量发展的关键路径。

随着全球经济数字化转型的加速和农业现代化进程的推进,技术创新已成为农业企业高质量发展的重要引擎。FAO数据显示,2022年全球农业科技投资总额达到517亿美元,较2013年增长近3倍。在此背景下,中国农业科技创新取得了显著成效,2023年农业科技进步贡献率达到62.4%,较2010年提升了15.6个百分点。然而,农业企业在技术创新投入与产出效率之间仍存在较大不匹配,导致农业技术创新的经济效益未能充分释放。根据中国农业科学院的数据,2022年中国农业企业的研发投入强度仅为1.2%,远低于制造业2.8%的平均水平。尽管农业科研投入年均增长12.5%,但技术成果转化率仅为42%,远低于工业领域的68%。此外,农业生产对自然环境具有严重的依赖性,并且受到政策因素的外部性影响较大,使得技术扩散效率较低。

企业管理论文怎么写

.......................

1.2文献综述

1.2.1技术创新的相关研究

在当今商业环境中,技术创新已然成为企业拓展竞争优势及推动其可持续性发展的关键引擎。近年来,该议题受到学术界和实务界的广泛关注,大量研究围绕技术创新的影响因素及其经济后果展开,试图揭示企业如何通过技术创新提升竞争力并促进长期发展。基于现有研究,本文将对技术创新的影响因素和技术创新的经济后果两个方面的相关文献进行综述。

(1)技术创新的影响因素研究

关于技术创新的影响因素,现有研究主要从企业内部因素和外部环境因素两个维度进行探讨。内部因素主要包括公司治理、企业特征和企业战略,外部因素则涉及经济环境、政策支持和环境规制。

公司治理结构对技术创新具有重要影响。周莎和刘国城(2025)研究表明,合理的高管薪酬激励和股权激励显著地促进了企业内部控制质量的提升,其中内部控制的完善进一步地促进了技术创新。此外,在高管权力集中的企业及高新技术企业中,高管激励对技术创新的促进作用更为显著。侯佳忆等(2025)构建了纳入融资结构和货币政策的DSGE模型,分析了货币政策在不同融资结构下对企业技术创新的影响。研究发现,股权融资规模增加将提高研发成功率和技术进步率,而宽松的货币政策通过降低融资成本,进一步促进企业技术创新。

企业特征是影响技术创新的重要内部因素。余江等(2023)基于1998-2013年中国工业企业与专利数据,利用Heckman两阶段模型发现,企业规模与市场结构对技术创新存在正向驱动效应,且在跨国资本实体、国有经济主体、外向型经营主体及沿海区位企业中呈现更显著的正相关性。肖利平和罗艺(2023)研究发现,基于同群效应理论,构建董监高任职网络,同群企业的技术创新行为通过激发创新意愿和优化创新流程,对焦点企业的创新能力具有明显的正向溢出效应,且与外部环境信息呈现出负相关的关系。企业战略在技术创新中发挥着关键作用。狄盈馨等(2024)研究发现,实施“专精特新”战略的企业,其技术创新水平显著提升,尤其是在突破式技术创新方面表现突出,主要通过提高人力资本投入和缓解融资约束促进创新发展。

........................

2概念界定与理论分析

2.1概念界定

2.1.1全要素生产率

生产率,正如其名称所示,是衡量生产效率的指标,通常以产出与投入之比来计算。根据投入要素的数量,生产率可以分为以下三种类型:单要素生产率,仅考虑一种投入要素;多要素生产率,考虑两种或两种以上的投入要素,衡量总产出与多种要素投入量之间的比例。然而,目前研究中最广泛的仍然是全要素生产率。全要素生产率(TFP)作为衡量经济体生产效率和技术进步的重要指标,学术界对其定义经历了长期的发展与演变。从最初的索洛模型到现代学者的多维度视角,TFP的定义不断丰富与深化。1957年,罗伯特索洛(Robert Solow)在《技术进步与生产函数》中首次提出了全要素生产率的核心概念,他认为在经济增长中有一部分无法归因于劳动、资本等有形生产要素,这就是全要素生产率,主要指创新与技术进步。在此基础上,肯德里克(John Kendrick)进一步扩展了索洛的概念,他认为除了资本和劳动之外,还应考虑土地、中间投入等多种要素的投入,并用多要素生产率(MFP)来衡量更全面的生产效率,这也为后来更精细的TFP测算方法奠定了基础。进入20世纪90年代,巴洛(Barro)和萨尔(Sala-i-Martin)对TFP的定义进行了进一步的扩展,认为TFP不仅仅是技术进步的表现,还包含了国家或企业在资本与劳动投入之外的其他效率因素,尤其是在全球竞争力中的重要作用。他们的研究将TFP与技术创新及国家间的竞争力紧密相连,进一步证明了TFP在跨国经济增长中的重要性。之后库克(Coelli)等学者进一步深化了对TFP内涵的理解,他们认为TFP的增长不仅仅是“技术进步”这么笼统的概念,还可以进一步分解为技术进步和效率改进两个更具体的组成部分,而效率改进又可以细分为技术效率改进和配置效率改进。

..........................

2.2理论基础

2.2.1技术创新理论

技术创新理论主要探讨技术变革如何成为经济发展的核心动力,研究新技术的创造、应用及其对企业发展的影响。这一理论强调技术创新在推动产业升级、提高生产效率以及增强企业竞争力等方面的关键作用。技术创新不仅局限于产品与工艺的革新,还广泛涉及组织架构和市场策略等多个领域的创新实践,是一个复杂的系统工程。技术创新理论的发展脉络可上溯至20世纪初期,熊彼特(J. A. Schumpeter)在1912年提出的创新概念是该理论的早期基础。熊彼特认为,创新的本质在于将前所未有的生产要素“新组合”引入生产体系。这种“新组合”涵盖了引入新产品、采用新技术、开拓新市场、掌握原材料新来源以及构建新的产业组织等诸多方面。这一定义为技术创新理论奠定了基础。20世纪中叶,技术创新理论逐渐发展,形成了以技术推动论和需求拉动论为代表的多种创新模型。技术推动论认为创新是先有发现然后由发现到发明,由发明到产品再到商业销售的线性过程,强调技术进步在创新中的核心作用。需求拉动论则强调市场需求在创新中的重要性,认为市场需求是推动技术创新的关键因素。20世纪80年代以来,技术创新理论进一步发展,形成了国家创新系统理论和技术创新生态系统理论。国家创新系统理论强调技术创新是一个国家或地区经济发展的核心动力,需要政府、企业、科研机构等多主体共同参与。技术创新生态系统理论则将技术创新视为一个复杂的生态系统,强调各主体之间的相互作用和协同创新。

.....................

3技术创新影响农业企业全要素生产率的实证研究设计 ........................ 29

3.1数据来源和样本选择 .................................. 29

3.2变量定义与测度 ................................ 29

4技术创新影响农业企业全要素生产率的实证分析...................... 40

4.1描述性统计分析 ................................... 40

4.2相关性分析 ............................................. 42

5技术创新影响农业企业全要素生产率的进一步分析........................ 55

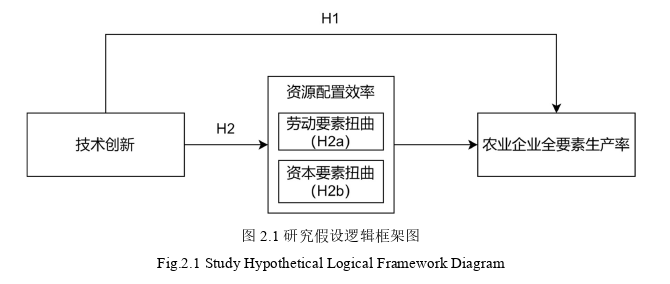

5.1技术创新影响农业企业全要素生产率的机制检验 ............................... 55

5.2技术创新影响农业企业全要素生产率的异质性检验 .......................... 57

5技术创新影响农业企业全要素生产率的进一步分析

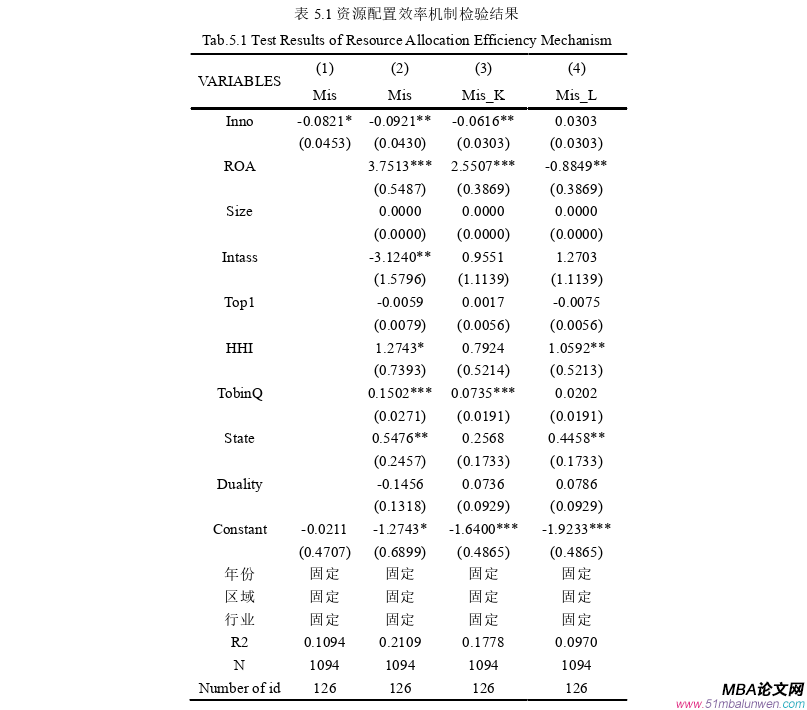

5.1技术创新影响农业企业全要素生产率的机制检验

在前文的分析中,本研究已经验证了技术创新对农业企业全要素生产率的显著正向影响。然而,这一影响也可以是通过一定的中介机制实现的。本研究以资源配置效率(Mis)为中介变量,进一步探讨技术创新影响农业企业全要素生产率的具体机制。从表5.1的结果可以看出,技术创新(Inno)对资源配置效率(Mis)的影响在模型(1)和(2)中均显著为负,系数分别为-0.0821和-0.0921,分别在10%和5%的水平上分别呈现显著性,这说明技术创新对企业的资源配置效率有显著的提升效果,即显著减少资源错配程度。进一步分析资本要素扭曲(Mis_K)和劳动要素扭曲(Mis_L)的结果,技术创新(Inno)与Mis_K之间存在负向影响,其系数为-0.0616,在5%水平上具有统计显著性。表明技术创新能够显著降低企业资本要素扭曲。这可能是因为技术创新提高了资本的利用效率,减少了资本的浪费,亦或是农业技术创新(如精准灌溉、智能温室)通常伴随高资本投入,优化了资本要素的边际产出(如单位农机服务的作物产量提升),从而降低资本错配。而Inno对Mis_L的系数为0.0303,未通过显著性检验,表明技术创新对劳动错配的改善效应不显著。这可能的原因有很多,例如技术密集型设备对劳动力技能要求较高,传统农户难以快速适应,导致劳动错配未能同步改善;农业劳动力技能刚性较强,技术应用难以短期内替代低效人力;农业补贴政策(如农机购置补贴)可能加剧资本过度投入,而劳动力培训政策缺位,导致技术创新的要素优化效应呈现“资本偏向性”。

企业管理论文参考

.......................

6结论与对策建议

6.1研究结论

本研究以农业上市企业为研究对象,涵盖了农、林、牧、渔业和涉农制造业等多个行业,样本区间为2014-2023十年。通过双向固定效应模型构建基准回归模型、中介效应检验模型和异质性检验模型,实证分析了技术创新对企业全要素生产率的影响及其机制和异质性特征。研究得出以下主要结论:

(1)企业技术创新能力对其全要素生产率具有显著的促进作用。本研究通过基准回归模型和多种稳健性检验,发现技术创新显著提高了农业企业的全要素生产率。无论是通过OP法还是LP法计算的全要素生产率,技术创新的提高都能有效促进农业企业全要素生产率的提升。技术创新水平的提高能够带来新的生产方法、更高效的设备和更优质的产品,同时还伴随着生产资料的精准利用,资源浪费的减少,以提高资本的产出率,此外高效的自动化和智能化设备的应用,能够减少对劳动力的数量需求,以降低劳动力成本。总之,技术创新在农业企业全要素生产率的提升中发挥了至关重要的作用。这一研究结果不仅为农业企业的技术创新实践提供了理论支持,也为政策制定者在推动农业现代化和提升全要素生产率方面提供了参考依据。此外这一结论在不同的模型设定、不同的解释变量替换、不同的固定效应设置以及不同的内生性检验方法下均保持稳健,表明技术创新是推动农业企业提高生产效率的重要驱动力。未来的研究可以进一步探讨不同类型的技术创新对农业企业生产效率的具体影响,以及如何更有效地促进技术创新在农业领域的应用。

(2)资源配置效率在技术创新影响企业全要素生产率的过程中起到中介作用。本研究进一步分析了技术创新通过提高资源配置效率对农业企业全要素生产率的影响。研究结果表明,技术创新显著改善了企业的资源配置效率,尤其是在资本要素的配置方面,显著降低了资本要素投入的扭曲程度。这一发现表明,技术创新能够有效提升企业对资源的优化配置,减少资源浪费,进一步推动生产率的提升。然而,尽管技术创新对资本要素配置的优化作用显著,但对劳动要素的配置优化作用不显著,可能与农业劳动力市场的特殊性及技术适应的滞后性相关。

参考文献(略)