战略“三角观”视角下中国上市企业跨国并购绩效的影响因

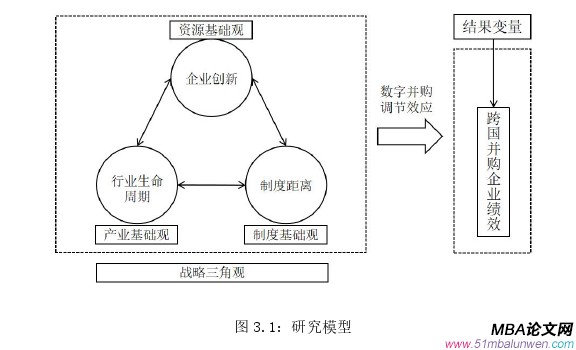

本文是一篇战略管理论文,本文利用2000~2023年中国上市公司跨国并购数据研究样本,采用双向固定效应模型进行实证研究,从战略三角观的角度深入探讨了资源视角(企业创新)、产业视角(行业生命周期)和制度视角(制度距离)对于进行跨国并购的中国上市企业绩效的影响效果。

第一章绪论

第一节研究背景及意义

一、研究背景

近年来,随着中国企业自主创新能力和制造水平的持续提高,在大环境和企业自身发展需求的双重推动下,作为企业实施国际化战略的重要路径,跨境并购在拓展国际业务版图与获取全球资源配置能力方面发挥着关键作用。这种资本运作模式不仅推动着企业的地理边界延伸,更有助于构建全球化战略思维与运营体系。在经济持续增长与制度变革的双重驱动下,中国企业的国际化进程呈现显著跃升态势。经济体制的系统性调整为市场主体拓展跨境投资布局创造了制度空间,在此背景下,"走出去"战略的深化实施推动企业将国际并购作为全球化布局的战略通道。从战略实施路径来看,国内资源获取的局限性促使企业通过跨境并购突破技术瓶颈,这种资源跃迁模式在装备制造、信息技术等领域表现尤为突出。当前跨境并购实践呈现明显的质量导向特征,企业战略重心已从规模扩张转向价值创造。回溯发展历程,我国企业跨境并购可划分为三个演进阶段:1982-1991年为探索起步期,1992-2001年为规范发展期,2002年至今进入质量提升期。这种阶段性演进特征既反映了经济全球化进程的深化,也映射出企业国际竞争力的持续增强近几年,受到新冠疫情的冲击,企业之间的跨国交易也受到较大的影响,从图1.1中可以看出,2020—2023年我国企业跨国并购的交易量和交易额较2018年和2019年有着明显的下降。但从整体数据来看,我国企业跨国并购的交易数量和交易金额仍然处于较高水平。

战略管理论文怎么写

........................

第二节研究内容、方法及框架

一、研究方法

(一)文献研究法

文献研究方法通常遵循系统化的分析流程,具体包含以下三个关键环节:首先通过系统性检索获取相关研究资料,继而采用筛选评估机制对文献质量进行分层处理,最后通过归纳整合形成知识体系。该方法的本质在于运用批判性思维对既有研究成果进行深度解析,在此基础上建立对研究对象的系统性认知框架。这种研究范式既能有效梳理学术发展脉络,又能为理论创新提供可靠的逻辑支撑。本研究通过系统梳理国内外相关学术文献,对既有研究成果进行归纳整合与批判性分析,在此基础上,选取契合研究目标的方法论体系,对影响企业跨境数字并购绩效的关键因素展开系统性探究,力求揭示其内在作用机理与演化规律。

(二)理论研究法

基于战略三角观的理论框架,本研究系统阐释了制度基础观、产业基础观及资源基础观的核心内涵。通过梳理既有文献发现,不同理论视角下学者们围绕跨国并购影响因素展开了多维探讨,形成了丰富的研究结论。在此基础上,研究团队对各理论的核心逻辑进行深度解构,提炼出不同视角所关注的关键影响要素,并结合研究目标进行交叉比对,最终筛选出适用于整合分析框架的核心变量,为构建多维度研究模型奠定理论基础。

(三)定量研究法

本文采用双向固定效应模型对978家公司并购信息,共12579条数据进行实证研究。

.....................

第二章文献综述

第一节跨国并购绩效的影响因素研究

跨境并购指某国企业通过股权收购或资产并购方式获取他国企业控制权的商业行为。由于并购绩效受多重影响要素的交互作用,相关研究具有显著复杂性。虽然目前已有学者整合战略三角观的视角来对企业的OFDI(綦建红,2015)[15],企业的战略变革模式选择(卜令通,2022)[16]等问题进行研究,但针对并购绩效影响因素的研究仍存在理论视角单一化的局限,采用战略三角理论整合分析框架的研究成果尚显不足。这种理论整合的缺失,制约了对跨境并购价值创造机制的全面认知,也难以有效解释不同维度要素间的协同作用关系。

最初,为了深化在全球化背景下,对跨国企业全球化进程的理解,进而辅助企业制定出更具前瞻性和适应性的战略方案,Peng(2000)提出了战略三角观[17]。这个理论突破了单一视角的局限性,通过整合制度、产业、资源三个理论视角的核心逻辑,探究上述三种理论视角如何对企业全球战略的制定与实施产生直接或间接的影响。该理论通过整合企业资源禀赋、产业竞争格局与制度环境差异三个维度,系统解析跨国投资决策的作用机理。通过这三个维度的相互作用分析,能够更全面地识别企业国际化进程中的优势要素与潜在风险,为理解不同国家市场间的投资行为差异提供理论支持。这种分析框架的突出特点在于,既关注微观层面的企业能力储备,又兼顾中观产业环境与宏观制度条件的协同影响,形成多层次的分析体系。

........................

第二节跨国并购绩效评估研究

一、跨国并购绩效评估方法

在评估企业跨国并购绩效时,需综合考量多个维度,包括但不限于企业对于持有资源的配置效率、经营过程中的盈利能力、业务经营与管理成本的降低以及经营与发展风险的减少等,这些方面共同构成了全面评价企业跨国并购绩效的框架,有助于企业更准确地判断并购活动的实际效果,为未来的战略决策提供参考依据[38]。目前学者对跨国并购绩效评估主要运用了事件研究法、会计研究法和案例研究法。

事件研究法是由Ball、Brown等人创立,其核心在于分析事件前后企业的股票收益率的变化情况,从而得到该事件所导致的企业股票价格变动情况,这可以反馈出该事件对于研究样本股票市场的影响。事件研究法的前提假设是股票市场运行有效,即企业的市场价值能够客观反映其绩效(茹玉骢和曾辉,2017)[39]。

会计研究法,是基于企业的成本收益数据,构建财务指标体系,从而客观评价企业的经营绩效。通过衡量和比较并购前后企业内在价值的变动情况,为决策者提供有力的财务绩效分析依据。

............................

第三章理论分析与研究假说...........................19

第一节理论分析..................................19

第二节研究假说.........................20

第四章实证设计.................................24

第一节数据来源.........................................24

一、样本选择与数据处理..........................24

二、被解释变量.........................24

第五章中国上市企业跨国数字并购绩效影响因素实证分析...........30

第一节描述性统计.................................30

第二节相关性分析与共线性分析...........................31

第五章中国上市企业跨国数字并购绩效影响因素实证分析

第一节描述性统计

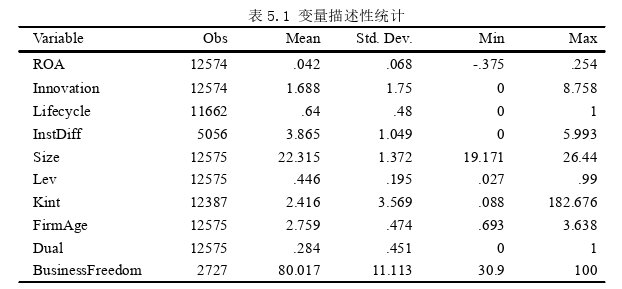

在本研究的分析流程中,首先开展的是研究变量的描述性统计分析工作。该分析聚焦于样本量、标准差、均值、最小值及最大值等核心统计指标,通过系统性的数据特征刻画,为后续研究提供基础数据支撑。经前文所述样本筛选与数据处理后,各变量的描述性统计结果呈现于表5.1,为研究假设的验证与模型分析奠定量化基础。

战略管理论文参考

从表中观察到,本文选取了12574件样本数做研究。样本期间内,我国进行海外并购的企业ROA的平均值为0.042,最小值为-0.375,最大值为0.254,标准差为0.068,表明在样本期内的中国进行跨国并购的上市企业绩效水平差异较小,反映了这些企业在盈利能力、资产回报率等方面的差异性。从第一个核心解释变量来看,企业创新(Innovation)的平均值为1.688,最小值为0,最大值为8.758,标准差为1.75,表明样本期内的中国进行跨国并购的上市企业创新水平和能力差异较大,这些差异可能受到企业规模、资产负债率、成立年限、东道国的商业自由水平等的影响。从第二个核心解释变量来看,行业生命周期(Lifecycle)的平均值为0.64,最小值为0,最大值为1,标准差为0.48,表明样本期内的中国进行跨国并购的上市企业所处行业处于成长期和成熟期的数量偏多。从第三个核心解释变量来看,制度距离(InstDiff1)的平均值为3.865,最小值为0,最大值为5.993,标准差为1.049,表明样本期内的中国与东道国的制度距离有较大差异。

.......................

第六章结论与政策建议

第一节研究结论

基于2000~2023年中国上市公司跨国并购数据研究样本,本文采用双向固定效应模型进行实证研究,得到了如下的研究结论:

第一,资源、产业、制度这三者从微观、中观、宏观层面影响着企业跨国并购的绩效。在资源层面,企业所具有的吸收新技术的能力,是影响到并购绩效实现的重要的无形资源,企业支付时使用的现金或股票等则象征着企业所拥有的有形资源。不同资源的组合将导致不同水平的并购最终绩效。其次,中国上市企业的跨国并购受到所处行业的影响,不同行业的发展前景不同,在并购之后所能产生的收益不同,最终实现的企业绩效也不同,应当从行业层面考虑到不同行业的企业实现并购最终绩效的差异。在制度层面,中国与东道国之间的制度差异可能涉及法律法规、会计准则、税收政策等多个方面,如果并购企业对这些差异了解不足或者应对不当,就可能面临各种政策风险,商业活动就难以展开,也就难以实现有效率的经营,最终影响并购绩效。因此通过以制度为基础的视角,可以更深入地理解这些制度差异如何影响并购过程以及最终绩效的实现。

第二,数字并购在缓解跨境经营中的制度摩擦方面具有独特价值,其作用机制源于数字技术对传统制度约束的突破能力。但需注意的是,全球数字基建水平差异形成的技术代沟仍客观存在,这使得与之相关的设备投资与技术合作持续保持必要性与活跃度。数字技术的应用虽能部分消解制度差异带来的运营阻力,但无法彻底弥合各国在治理体系、文化传统及社会结构等深层次差异,这导致数字经济特有的规模优势、协同效应与网络价值难以完全释放。

参考文献(略)